腎臓の働きが低下していく「慢性腎臓病(CKD)」。日本にはCKD患者が1,300万人以上いると推計されており、新たな国民病といわれています。

新たな国民病「慢性腎臓病(CKD)」

- 健康情報

更新日: 2023.06.13

成人の8人に1人がCKD!?

慢性腎臓病(以下CKD)は、一つの病気の名前では

なく、腎臓の機能が低下した状態が3カ月以上続く

状態の総称です。

日本のCKD患者は、成人の約8人に1人、1,300万人

以上と推計され、新たな国民病といわれています。

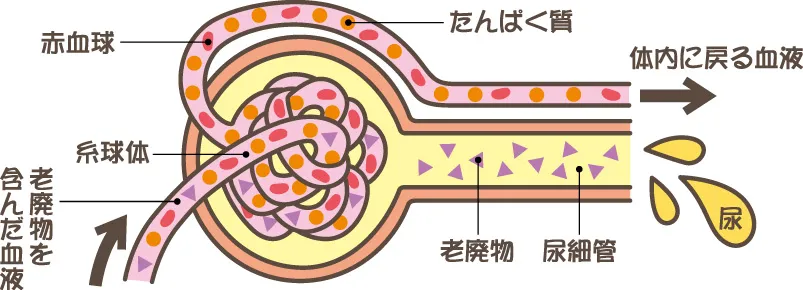

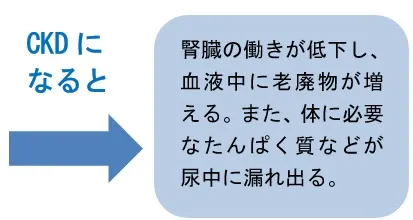

血液をきれいにする腎臓の働きが低下

腎臓はそら豆のような形をした臓器で、腰の上あたりに左右一つずつあります。糸球体と呼ばれる組織によって、全身をめぐる血液をろ過し、さらに尿細管での再吸収と分泌により、尿として老廃物を排出する役割を果たしています。通常、体に必要なたんぱく質などはろ過されずに体内に戻されます。しかし、CKDになると糸球体が傷つき、尿中にたんぱく質が漏れたり、機能する糸球体が少なくなって、血液中の老廃物を十分に取り除くことができなくなります。

【腎臓の働き】

腎臓に流れ込んだ血液は、糸球体

によってろ過される。たんぱく質

や赤血球などはろ過されず、また

糖やアミノ酸などは尿細管で再吸

収され、体に必要なものは体内に

戻される。ろ過された老廃物は尿

として排出される。

初期には自覚症状はない

CKDが進行することで怖いのは、腎臓の機能が

著しく低下した「腎不全」となり、人工透析や腎

移植が必要になる末期腎不全に至ることです。ま

た、動脈硬化が進行し、脳卒中や心筋梗塞などが

起こりやすくなります。

著しく低下した「腎不全」となり、人工透析や腎

移植が必要になる末期腎不全に至ることです。ま

た、動脈硬化が進行し、脳卒中や心筋梗塞などが

起こりやすくなります。

CKDは、初期の段階ではほとんど自覚症状はあ

りません。かなり進行した段階になって初めて、

むくみやだるさなどの症状が出てくるので、定期

的に健診を受けて早い段階でCKDを見つけること

が大切です。

【CKDの主な検査】

- ●尿検査:たんぱく尿などを調べる

- ●血液検査:体内でできる老廃物である「クレアチニン」の血液中の濃度を調べ、クレアチニン値と年齢により推算糸球体ろ過量を推算できる

CKDを予防するために生活習慣の見直しを

CKDの主な原因には、加齢による腎臓の働きの低下、腎臓自体の病気、高血圧や糖尿病といった生活習慣病があります。

塩分のとり過ぎ、食べ過ぎ、運動不足、喫煙、過度の飲酒などの生活習慣を見直し、CKDと生活習慣病を予防しましょう。

高血圧と腎臓の深い関係

腎臓は、食事でとり過ぎた塩分(ナトリウム)を水分(尿)とともに排出し、体内の塩分や水分のバランスを一定に保つ働きがあります。ところが、腎臓の働きが低下すると、塩分や水分を体から排出しにくくなって血液の量が増え、血圧が上がります。

高血圧になると、老廃物をろ過する腎臓の糸球体が硬くなって末梢血管の血流が悪くなり、ますます血圧が上がり、さらに腎臓の機能が低下するという悪循環に陥ってしまいます。

腎臓を守るためには、塩分控えめの食事を心がけ、高血圧を予防・改善することが大切なのです。

腎臓は、食事でとり過ぎた塩分(ナトリウム)を水分(尿)とともに排出し、体内の塩分や水分のバランスを一定に保つ働きがあります。ところが、腎臓の働きが低下すると、塩分や水分を体から排出しにくくなって血液の量が増え、血圧が上がります。

高血圧になると、老廃物をろ過する腎臓の糸球体が硬くなって末梢血管の血流が悪くなり、ますます血圧が上がり、さらに腎臓の機能が低下するという悪循環に陥ってしまいます。

腎臓を守るためには、塩分控えめの食事を心がけ、高血圧を予防・改善することが大切なのです。

この記事を読んだ方へ

おすすめの資料

おすすめの資料