アルコールに関する悩みを抱えた社員への対応〜企業ができる支援とは〜

- 健康情報

近年、テレワークなど働き方の多様化に伴うストレスなどから、アルコールに起因する健康・労働問題が増加傾向にあります。

過度な飲酒は肝疾患やメンタルヘルスの悪化だけではなく、遅刻や欠勤、業務効率の低下など、業務への影響も大きく、企業にとっても見過ごせないリスクとなっています。アルコールに関する悩みを抱えた社員に対し、企業はどのような対策や支援ができるのか、詳しく解説していきます。

おすすめの資料

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】職場復帰支援の流れとポイント(復職支援で使える各種フォーマット付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

メディカルリソースの産業保健サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【保健師監修】産業保健師導入ガイド

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

内航船企業向け産業医サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

ワーカーズドクターズ 産業医名鑑Vol.1

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

運輸業界における2024年問題と導入事例

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

すぐ使える!職場巡視チェックシート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】衛生委員会テーマサンプル集(今月の衛生講話資料付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

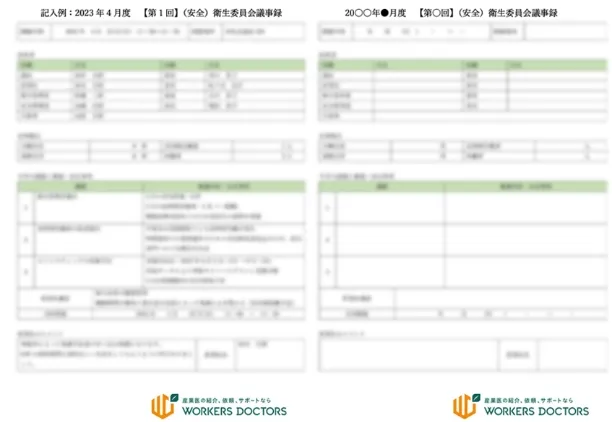

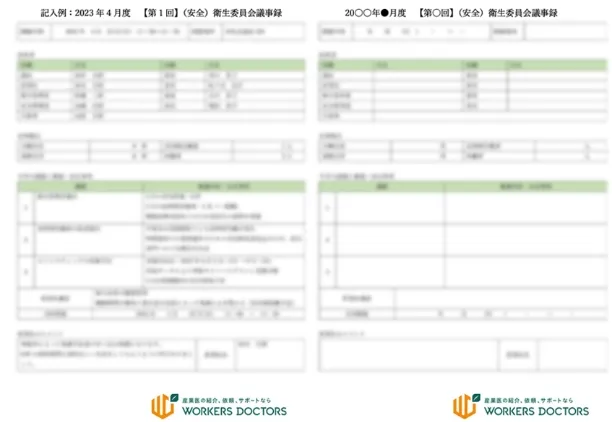

(安全)衛生委員会議事録テンプレート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業保健導入に役立つ法的義務チェックリスト

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

顧問産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

専属産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

増加するアルコール関連の健康・労働問題

飲酒量の増加や依存傾向が与える身体・精神への影響

新型コロナウイルスに伴う外出自粛や在宅勤務の普及により、生活環境や人間関係が大きく変化しました。

そのような状況下で孤独感やストレスを抱える人が増え、気晴らしや不安解消の手段としてアルコールに頼る傾向が強まりました。

とくに若年層や女性の間で飲酒量の増加や依存傾向が顕著となっています。過度な飲酒は肝臓や脳へのダメージだけでなく、うつ症状や不眠など精神面にも深刻な影響を及ぼすことがわかっています。

日本におけるアルコール健康障害への対策

日本政府もアルコールの健康障害への対策として、これまでに以下のような施策を進めています。

- ● 2013年12月「アルコール健康障害対策基本法」成立

-

アルコール健康障害対策基本法は、アルコール健康障害対策を総合的・計画的に推進し、国民の健康を保護することを目的に、2013年12月に成立し、翌年6月に施行されました。

またこの基本法に基づき、2016年から約5年間を対象とした第1期「アルコール健康障害対策推進基本計画」が策定され、関係省庁や事業者等において基本計画を踏まえたアルコール健康障害に対する取り組みが展開されました。

- ● 2021年第2期推進基本計画を策定

-

第2期推進基本計画では、男女別・年齢別の飲酒習慣の改善目標や、地域・医療連携による切れ目ない支援強化が掲げられました。

- ● 2024年2月「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を公表

-

厚生労働省としては初となる飲酒に関する包括的なガイドラインを公表し、飲酒による性別・年齢・体質ごとの影響などを明示しました。

ガイドラインで、節度ある飲酒法(休肝日、チェイサー活用など)について推奨するとともに、疾患リスク(大腸がん、脳卒中、乳がんなど)に応じた具体的な飲酒制限も導入されました。

「節度ある適切な飲酒」とは?

節度ある適切な飲酒とは「健康に配慮した飲酒」と言い換えることができます。健康に配慮した飲酒を心がけるためには、まず、飲酒が与える健康リスクについて知らなくてはいけません。以下で、過度な飲酒がもたらす心身への影響について説明します。

●身体への影響

- ・肝臓疾患

-

アルコールは肝臓で代謝されるため、過度な飲酒は脂肪肝から肝炎、肝硬変へと進行し、肝がんリスクが高まる恐れがあります。

- ・がん

-

飲酒は、がんのリスクを高める要因の一つとされており、特に、食道がん、肝臓がん、大腸がん、乳がんなどとの関連が指摘されています。

- ・循環器疾患

-

過度な飲酒は血圧を上昇させ、高血圧による脳出血の危険性が高まります。また過度な飲酒は、中性脂肪を増加させ、心筋梗塞のリスクになります。

- ・脳神経障害

-

アルコール性認知症、小脳変性症、ウェルニッケ脳症やコルサコフ症候群などの神経症状を招く恐れがあります。

- ・代謝性疾患

-

高血圧や脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病のリスクが上昇します。

- ・免疫・感染症

-

免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります 。

● 精神・神経への影響

過度な飲酒は、不眠やうつ、不安などのメンタルヘルスの悪化、依存症・離脱症状といったリスクを高めます。特に依存症では自殺リスクも高く、自殺の危険性が約6倍と言われています。

飲酒の影響は年齢、性別、体質等の違いによって、それぞれ受ける影響が異なります。疾患の発症リスクはお酒に含まれる純アルコール量( 「純アルコール量(g)=摂取量(ml)×アルコール濃度(度数/100)×0.8(アルコールの比重) 」)にも大きく影響されます。飲酒によるリスクを知り、以下のように節度ある飲酒を心がけましょう。

- ・自らの飲酒状況等を把握する

-

現状どの程度の飲酒量と飲酒習慣があり、それにより健康面や生活面にどのような影響が出ているかについて客観的に把握する必要があります。必要に応じてかかりつけ医や産業医に相談することも重要です。

- ・あらかじめ量を決めて飲酒をする

-

自ら飲む量を定めることで、過度な飲酒を避けるなどの飲酒行動の改善につながります。

- ・飲酒前またはは飲酒中に食事をとる

-

血中のアルコール濃度を上がりにくくし、お酒に酔いにくくする効果があります。

- ・飲酒の合間に水(又は炭酸水)を飲むなど

-

飲み方を工夫することでアルコールをゆっくり分解・吸収できるようになります。

- ・一週間のうち、飲酒をしない日を設ける

-

いわゆる、休肝日を設けましょう。

職場における依存症のサイン

アルコール依存症の兆候は初期段階では見過ごされがちですが、徐々に行動や勤務態度に現れてきます。

- 勤務態度やパフォーマンスの変化

-

- ・遅刻や早退、欠勤が増える(特に月曜日や連休明け)

- ・業務のミスや集中力の低下、作業効率の悪化

- ・無断欠勤や急な早退が目立つようになる

- 身体的なサイン

-

- ・二日酔いの症状(顔のむくみ、手の震え、口臭)

- ・午前中から体調不良を訴える

- ・飲酒を隠すための強い香水やミントタブレットの使用

- 行動・人間関係の変化

-

- ・イライラしやすい、感情の起伏が激しくなる

- ・上司や同僚とのトラブルが増える

- ・飲み会での飲酒量が明らかに多く、制御がきかない

- 酒に関する話題や行動

-

- ・飲酒の話題が多い、昼休みにも酒を求める発言をする

- ・業務中に隠れて飲酒をする

アルコール依存を相談しにくい理由

アルコール依存症に悩む人が相談をためらう背景には、いくつかの心理的・社会的な要因があります。

アルコール依存の兆候がある方は、「自分の意志が弱いせいでアルコールに依存している」と自責の念を抱きやすく、周囲に知られたくない、アルコールに依存していることが分かったら周囲からの評価が下がるのではとないかという恐れから、相談できずにいることが多い傾向にあります。

また、社会的にアルコール依存=だらしない人という偏見が根強く、精神疾患として正しく理解されていないという側面もあります。依存状態にあっても、やめようと思えばやめられると本人が思い込む傾向にあるため、医療受診につながらないという問題もあります。

このようなことから、アルコール依存は隠れた問題になりやすいので、より周囲の理解と、相談しやすい環境づくりが重要です。

アルコール依存の疑いがある社員への企業の対応

Step1. 飲酒の実態や健康状態などを把握する

まず、社員の飲酒習慣や健康状態、勤務への影響の有無などを客観的に把握することが重要です。

以下のような情報収集が求められます。

- ・勤務態度の変化(遅刻、欠勤、業務ミスの増加など)

- ・同僚からの相談や指摘

- ・本人への聞き取り(プライバシーの配慮を徹底)

- ・健康診断の結果や過去の病歴を把握する

実態の把握により、単なる習慣的飲酒か、依存症の疑いがあるのかの見極めを行います。

Step2. 専門家との連携

Step1の情報からアルコール依存が疑われる場合は、企業内の産業医や保健師などの産業保健職と連携し、適切な支援を行います。

まずは本人の同意を得たうえで、専門医(精神科、心療内科など)の診断や治療につなげましょう。

継続的な産業保健職の介入(予防的な取り組み)として以下のような取り組みがあります。

| 予防レベル | 対応策例 |

|---|---|

| 0次予防 | ・定期的な呼気中アルコール濃度のチェックの導入 |

| 1次予防 |

|

| 2次予防 |

|

| 3次予防 |

|

Step3. 就業上の対応を検討

社員の状態や治療状況に応じて、就業上の支援や措置を検討します。

以下のような段階的な対応が考えられます:

- ・勤務の一時中断・休職(治療に専念する必要がある場合)

- ・職務内容・配置の見直し

- ・勤務時間の調整で通院との両立支援

- ・復職支援プログラムの導入し、医師・産業医の判断を踏まえた復帰支援と継続的フォローで再発防止

まとめ:アルコール問題を「個人の問題」で終わらせない

アルコール問題を単に個人の問題として放置すると、個人の健康問題もさることながら、業務の質や安全性の低下など、企業全体に大きな影響を与える可能性があります。

アルコール依存は企業全体の健康課題と捉え、早期発見・介入が重要です。社員一人ひとりの健康を守るとともに、職場の健全な環境づくりを進めるため、組織としての継続的な関与と支援体制の構築を目指しましょう。

おすすめの資料

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】職場復帰支援の流れとポイント(復職支援で使える各種フォーマット付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

メディカルリソースの産業保健サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【保健師監修】産業保健師導入ガイド

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

内航船企業向け産業医サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

ワーカーズドクターズ 産業医名鑑Vol.1

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

運輸業界における2024年問題と導入事例

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

すぐ使える!職場巡視チェックシート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】衛生委員会テーマサンプル集(今月の衛生講話資料付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

(安全)衛生委員会議事録テンプレート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業保健導入に役立つ法的義務チェックリスト

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

顧問産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

専属産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード