大人の発達障害〜産業医と目指す働きやすい職場づくり

- 産業保健

近年、多様な個性や特性を持つ人々がともに働くことが求められています。誰もが働きやすい職場づくりを目指すなかで、発達障害を抱える社員への理解と対応は、企業にとって欠かすことができないものです。

一人ひとりの特性を活かすために、企業に求められる対策などについて、産業医の視点も踏まえて解説します。

おすすめの資料

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】職場復帰支援の流れとポイント(復職支援で使える各種フォーマット付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

メディカルリソースの産業保健サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【保健師監修】産業保健師導入ガイド

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

内航船企業向け産業医サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

ワーカーズドクターズ 産業医名鑑Vol.1

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

運輸業界における2024年問題と導入事例

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

すぐ使える!職場巡視チェックシート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】衛生委員会テーマサンプル集(今月の衛生講話資料付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

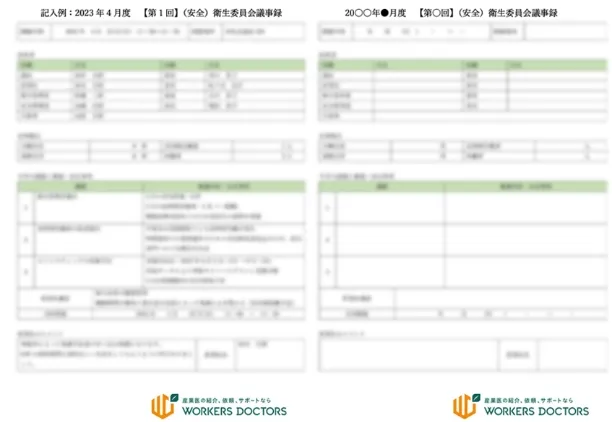

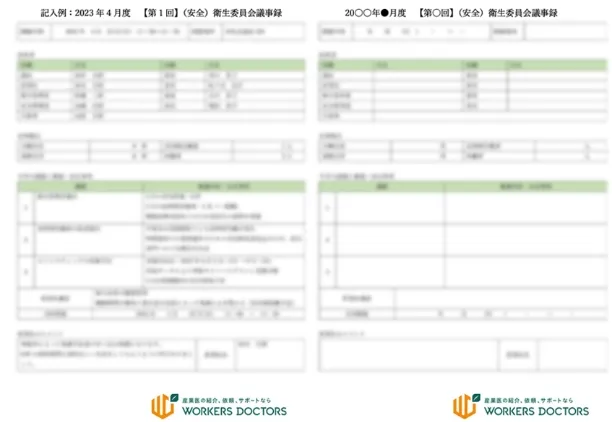

(安全)衛生委員会議事録テンプレート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業保健導入に役立つ法的義務チェックリスト

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

顧問産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

専属産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

発達障害とは?

発達障害の定義

発達障害とは、「脳の働き方の違いにより、物事のとらえかたや行動のパターンに違いがあり、そのために日常生活に支障のある状態」を指します。具体的には以下の疾患が含まれています。

- ・自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder; ASD)

- ・注意欠乏・多動症(Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD)

- ・限局性学習症(Specific Learning Disorder; SLD)

これらの疾患は成長とともに変化することもありますが、それぞれの特性に合った支援や周囲の理解が不可欠です。見た目にはわかりにくいことも多く誤解されやすいため、正しい理解が社会全体に求められています。

参考:国立精神・神経センター精神保健研究所「こころの情報サイト」

疾患ごとの特性と就労上困難になること

それぞれの疾患の特徴と、業務をするうえで困難になりうることについて以下で解説していきます。

自閉スペクトラム症(ASD)

- 【一般的な特性】

-

- ・対人関係やコミュニケーションが苦手

- ・こだわりが強い、変化への抵抗感が強い

- ・感覚の過敏・鈍麻 など

- 【就労上困難になること】

-

- ・あいまいな指示や表現の理解が難しい

- ・チームでの連携や雑談などのコミュニケーションが苦手

- ・職場環境の変化や予期せぬ出来事への対応が困難 など

注意欠如・多動症(ADHD)

- 【一般的な特性】

-

- ・不注意

- ・多動・多弁

- ・衝動的に行動する など

- 【就労上困難になること】

-

- ・不注意による単純なミスが多い

- ・片付けが苦手、なくし物が多い

- ・順序立てて物事を行うことが難しい など

学習障害(LD)

- 【一般的な特性】

-

- ・読む・書く・計算するなど特定の能力ができない、時間を要する

- ・知的発達に遅れはないが、特定の課題にのみ著しい困難を示す など

- 【就労上困難になること】

-

- ・書類作成や読み書きが必要な業務で時間がかかる

- ・数字の処理や計算にミスが出やすい

- ・指示書やマニュアルの理解に時間がかかる など

なぜ大人になってから発達障害に気づくのか

発達障害とひとことで言っても、症状や程度には幅があります。

小児期や学童期には、周囲の大人などによって、本人の苦手な部分を自然と補ってもらっていたため特性が目立たなかったというケースもあります。

大人になり就職などの周囲の環境の変化に対して柔軟な対応や高度な対人スキルが求められ、そこではじめて自身が発達障害であったことに気づくことが多いです。

発達障害の二次障害

発達障害を抱える従業員は、不適切な職場配置などによって仕事や人間関係がうまくいかず、周囲の非難や本人の不安・絶望感などから、うつ病などの二次的な精神障害を併発することがあります。

二次障害の特徴

発達障害に伴って生じる二次障害は、特性そのものではなく、周囲との不適応や自己否定感、失敗体験の積み重ねなどによって後天的に起こる心理的・行動的な問題を指します。そのため、周囲からは精神疾患が原因でメンタル不調に陥っていると捉えられてしまいがちです。

発達障害の二次障害は、大きくに分けて「内在化障害」と 「外在化障害 」があります。

内在化障害

二次障害のうち、自分自身に大きく影響を及ぼす精神状態を内在化障害と呼びます。

自分の内側に向かう問題で、以下のような症状が見られます。

- ・抑うつ、不安障害

- ・自尊心の低下、無気力

- ・出社困難、引きこもり

- ・過度な自己批判、自己否定

職場では意欲の低下や体調不良による遅刻や欠勤が増え始め、周囲からはメンタル不調ややる気の問題と誤解されることが多いです。

外在化障害

二次障害のうち、他者(外)に影響を及ぼすような行動面での問題を外在化障害と呼びます。

- ・怒りやすさ、攻撃的な言動

- ・衝動的な問題行動(暴言・暴力・物にあたる等)

- ・規則違反や反社会的行動

これらは、職場でのトラブルや人間関係の悪化を引き起こす要因になりやすく、本人も対処するのに困難をきたすこともあります。

これらの二次障害は、本人の努力不足ではなく、環境とのミスマッチや周囲の理解不足が引き金になることが多いため、適切な理解と支援が不可欠です。

発達障害を抱える社員に対し、企業ができる対応

特性を見極め適材適所に配置する

発達障害の方はそれぞれ異なる特性や得手不得手を持っているので、その人の特性をしっかりと見極めることが重要です。

たとえば、自閉スペクトラム症(ASD)は対人関係が苦手で営業や接客などは不得手ですが、慣れた環境で決められた業務を効率的にこなすのは得意な傾向があります。

テクニカルサポートや窓口業務などの決められた工程を確実にこなすことが求められ、成果が目に見える形でわかる業務が向いているかもしれません。

産業医は面談などで社員の特性や困難の内容を把握したうえで、必要な環境調整を提案し、職場との橋渡し役を担います。あくまで会社と従業員とは別の第三者的な立場なので、本人の希望と職場の実情をすり合わせるためのアドバイスをすることも可能です。

スムーズに仕事ができるよう工夫をする

発達障害の方は、その場の雰囲気を汲み取ることが苦手という特性があります。そのため、仕事内容に関してこまめに説明を行う、定期的に成果をチェックするなどの工夫をすると良いでしょう。業務マニュアルには可能な限り例外処理が起きた場合の対応についても詳細に記載することで、混乱を避けることができます。

また、長時間同じ作業を行うことが難しい場合には、業務を短時間ごとに区切り、休憩を挟みながら時間ごとに異なる内容の業務を行うなど業務内容の工夫が必要です。

仕事をするうえでストレスを感じるときには、定期的に産業医と面談を行いましょう。面談で本人のストレスや二次障害(うつ、不安など)の兆候を早期に察知し、医療的視点から助言や休職・復職の判断をすることができます。

職場環境の整備

仕事内容の配慮や勤務形態の配慮などに加え、重要になるのが職場における発達障害への理解促進です。発達障害に関する社内研修を行うなど、職場における偏見や誤解を防ぐための情報共有を行いましょう。

産業医は社員や管理職向けに医学的知見を交えた説明を行い、発達障害への正しい理解の促進をはかります。また、発達障害のあるなしに関わらず働きやすい環境整備のためのアドバイスを行うこともあります。

まとめ: 産業医と連携し、一人ひとりの特性を活かした職場環境の構築を

発達障害を抱える社員も自分の能力を発揮して働ける職場をつくるためには、一人ひとりの特性に応じた配慮が不可欠です。画一的な対応ではなく、個々の強みや困りごとを正しく理解し、業務内容や働き方を調節できるようにしましょう。

産業医は医学的知見をもとに本人の状態を客観的に把握し、企業と連携して適切な支援策を提案します。

産業医との連携を通じて、社員の健康と働きやすさを両立させる環境を整えることが組織全体の生産性と多様性の促進にもつながります。

おすすめの資料

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】職場復帰支援の流れとポイント(復職支援で使える各種フォーマット付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

メディカルリソースの産業保健サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【保健師監修】産業保健師導入ガイド

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

内航船企業向け産業医サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

ワーカーズドクターズ 産業医名鑑Vol.1

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

運輸業界における2024年問題と導入事例

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

すぐ使える!職場巡視チェックシート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】衛生委員会テーマサンプル集(今月の衛生講話資料付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

(安全)衛生委員会議事録テンプレート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業保健導入に役立つ法的義務チェックリスト

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

顧問産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

専属産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード