アブセンティーズムとは?企業に与える損失と対策をわかりやすく解説

- 産業保健

「アブセンティーズム」という言葉を耳にしたことがあっても、意味をよく知らない人事労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

従業員が欠勤すると業務の遅れや他の従業員への負担が増え、企業の生産性低下やコスト増大を及ぼします。こうしたリスクを防ぐために注目されているのが「アブセンティーズム対策」です。

この記事では「アブセンティーズム」の基礎知識や企業に与える損失について解説します。企業ができる予防対策や実際に取り組んでいる企業事例もご紹介しますので、ぜひ自社の取り組みの参考にしてみてください。

おすすめの資料

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】職場復帰支援の流れとポイント(復職支援で使える各種フォーマット付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

メディカルリソースの産業保健サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【保健師監修】産業保健師導入ガイド

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

内航船企業向け産業医サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

ワーカーズドクターズ 産業医名鑑Vol.1

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

運輸業界における2024年問題と導入事例

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

すぐ使える!職場巡視チェックシート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】衛生委員会テーマサンプル集(今月の衛生講話資料付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

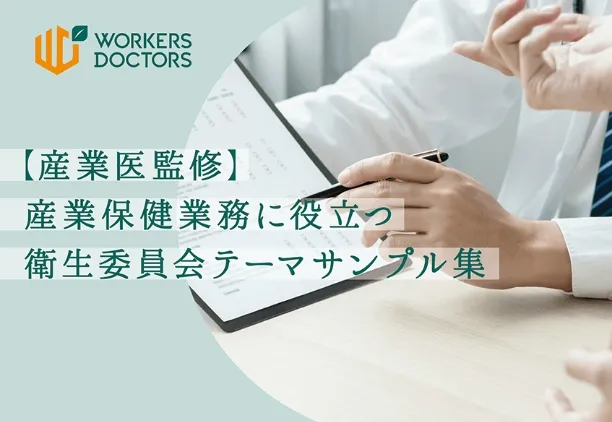

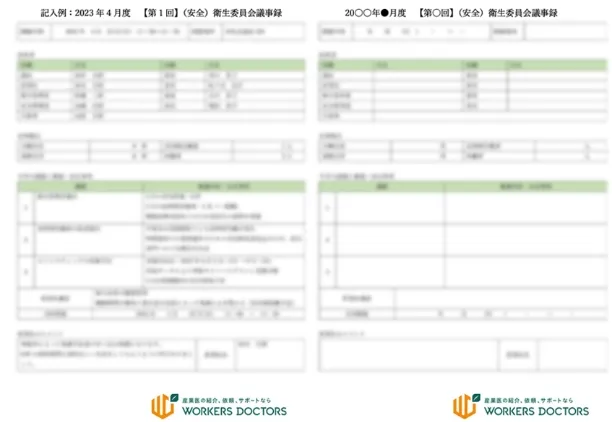

(安全)衛生委員会議事録テンプレート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業保健導入に役立つ法的義務チェックリスト

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

顧問産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

専属産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

アブセンティーズムとは

アブセンティーズムとは、従業員が健康問題により仕事を欠勤(病欠)することで、WHO(世界保健機関)により提唱されたパフォーマンスの損失を表す指標の1つです。

病気やけが、メンタルヘルス不調などの健康問題が、アブセンティーズムにつながり、機会損失と企業の生産性低下を招きます。

参考:こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「アブセンティーズム:用語解説 」

健康関連コストの一つ

従業員の健康状態に関連して企業が負担する費用のことを、健康関連コストといいます。

健康関連コストは2種類に分けられます。1つ目は、医療費や健康保険料の会社負担分など、数字で把握しやすい「直接コスト」です。2つ目は、従業員の欠勤による人件費の損失や体調不良による生産性の低下、業務の停滞など、具体的な金額では見えにくい「間接コスト」です。

アブセンティーズムは、間接コストにあたります。

プレゼンティーズムとの違い

アブセンティーズムと似た概念にプレゼンティーズムがあります。プレゼンティーズムとは、出勤していても健康問題によりパフォーマンスが低下している状態で、以下の点が異なります。

| 要素 | アブセンティーズム | プレゼンティーズム |

|---|---|---|

| 状態 | 健康上の理由で会社を休んでいる状態 | 健康上の理由で出勤はしているが、パフォーマンスが低下している状態 |

| 具体的な例 |

|

|

| 損失の種類 |

|

|

アブセンティーズムとプレゼンティーズムの違いは、会社に出勤しているかどうかという点です。しかし、独立したものではなく「連続した健康リスクのステージ」ととらえることができます。

ストレスや睡眠不足による業務効率低下やミスの増加など「プレゼンティーズム」が続くと、体調不良が悪化するおそれがあります。対策を講じない場合は、欠勤に至るケースもあるでしょう。

欠勤が生じた後の対応も重要ですが、予防の観点からはプレゼンティーズムの段階で適切に対応することが求められます。

プレゼンティーズムとアブセンティーズムは相互に関連しており、どちらか一方への対策がもう一方の予防へとつながります。企業は片方だけでなく、両者を車の両輪として総合的に対策することが重要です。

アブセンティーズムが発生する要因

アブセンティーズム発生の主な要因は「職場環境要因」「家庭環境要因」「身体的要因」「生活習慣要因」の4つにわけられます。

| カテゴリ | 要因 |

|---|---|

| 職場環境要因 |

|

| 家庭環境要因 |

|

| 健康的要因 |

|

| 生活習慣要因 |

|

職場環境や従業員が抱える健康問題に、以上のような要因がないかを把握し、健康管理をサポートする取り組みが求められます。

参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構「研究報告:働き方が変化する中での健康確保の課題」」

アブセンティーズムが企業に与える損失

アブセンティーズムには、採用コストの負担や業務遅延などの直接的な損失に加え、他の従業員の離職リスク増加のような間接的な損失が生じます。

| カテゴリ | デメリット | 詳細な内容 |

|---|---|---|

| 直接的な損失 | 他の従業員への負担増 | 欠勤者の業務を他の従業員がカバーする必要が生じ、組織全体の生産性が低下する。 |

| 業務の遅延 | 欠勤が原因でプロジェクトや業務の進捗が遅れ、納期遅延や製品・サービスの品質低下につながる可能性がある。 | |

| 人材育成コストの増加 | 欠勤者が長期にわたる場合や離職した場合、代替要員の採用・育成コストや、他の従業員の残業代が増加する。 | |

| 社会保険料の負担 | 休業中も社会保険料の会社負担分が発生する。 | |

| 間接的な損失 | 他の従業員の離職リスク増加 | 特定の従業員の欠勤が続く状況は、カバーする従業員の不満やモチベーションを低下させ、職場全体の士気に影響する。 |

| 取引先や顧客の信頼性低下 | 納期の遅れや欠品などの業務の質低下により、取引先や顧客の信頼を失い、企業イメージの悪化を招く。 |

以上のように、アブセンティーズムは業務負担だけでなく、離職リスクや顧客の信頼にも影響します。企業経営を健全に行うためにも、アブセンティーズム対策が不可欠です。

企業ができる4つのアブセンティーズム対策

アブセンティーズムを予防するためには従業員の健康状態を把握し、適切な支援体制を整えることが重要です。企業ができる「アブセンティーズム対策」は具体的に以下の4つがあります。

- 1. アブセンティーズムの測定

- 2. 身体面の不調を予防する仕組みづくり

- 3. メンタルヘルス支援と相談窓口の設置

- 4. 健康経営オフィスの推進

以下で詳細に解説します。

1. アブセンティーズムの測定

アブセンティーズムの測定方法として、以下の3つの方法が推奨されています。3つの測定方法の中で最もアブセンティーズムを正確に計測できるのは「従業員へのアンケート調査」です。

従業員へのアンケート調査

「昨年1年間に病気で何日仕事を休みましたか」という自己申告式の質問項目により現状を把握します。従業員が取得した休暇のうち、病気や体調不良が理由で休んだ日数を把握できます。

欠勤・休職日数(代替指標)

従業員へのアンケート調査が難しい場合は、企業が把握している欠勤・休職日数をアブセンティーズムの代替指標として利用します。ただし、有給休暇中の病欠日数は含まれないため、アブセンティーズムが低く見積もられる可能性があります。

疾病休職者数・日数

有給休暇を除いた30日以上の疾病休職者を把握する方法です。多くの企業では長期休職時に、従業員へ診断書の提出を義務づけています。休職開始日・終了日・疾病の種類(メンタルヘルス不調か否か)などは診断書から把握しやすい情報です。

参考:経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課「企業の「健康経営」ガイドブック (改訂第1版) 」

2. 身体面の不調を予防する仕組みづくり

従業員が身体面の不調を自覚し、予防や重症化防止の行動を取れるような仕組みづくりも必要です。

例えば、定期健康診断やストレスチェックを実施後に、二次検査の受診勧奨強化など高リスク者へのフォローを行います。保険者と企業が連携して推進する「コラボヘルス」の一環として、社内イベントや健康セミナーの開催も効果的です。従業員のセルフケア能力向上に貢献します。

生活習慣病やメンタルヘルス不調などの体調不良を予防し、兆候を見逃さない仕組みづくりは従業員の欠勤を予防します。

職場環境ではワークライフバランスが実現できるよう、柔軟な働き方を導入しましょう。例えば、長時間労働の是正やリモートワーク、時短勤務、フレックスタイム制度などです。治療や通院のための休暇も取得しやすくなり、重症化予防につながるでしょう。

企業の健康経営推進は従業員一人ひとりの健康リテラシーを高め、欠勤リスクの低減につながります。

参考:厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」

3. メンタルヘルス支援と相談窓口の設置

従業員自身がストレスへの対処法を身につけられるよう、セルフケア研修を実施しましょう。

また、ハラスメントもメンタルヘルス不調による休職の一因となります。ハラスメント防止のための管理職研修や気軽に相談できる社内外の相談窓口設置など、従業員が安心して働ける環境づくりも必要です。

さらに、長期休職者に対する復職支援体制を整備し、従業員がスムーズに職場復帰できるよう支援しましょう。

参考:厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルス指針)」

4. 健康経営オフィスの推進

「健康経営オフィス」とは、健康に働ける工夫がされたオフィスのことです。従業員の健康の保持増進を推進し、生産性や働きやすさを高めることを目的としています。

健康経営オフィス整備のポイントは以下の7つです。

| 目的 | 具体例 |

|---|---|

| 快適性を感じる | 社内に観葉植物を配置し緑化スペースを整備する |

| コミュニケーションする | フリースペースやカフェテリアの設置 |

| 休憩・気分転換する | 自然音を取り入れたリラックススペースや仮眠ブースの設置 |

| 体を動かす | スタンディングデスクの導入やバランスボールの活用 |

| 適切な食行動をとる | ヘルシー弁当や社食でのヘルシーメニューの提供 |

| 清潔にする | 手指消毒液の設置や定期的な清掃の徹底 |

| 健康意識を高める | 健康セミナーや部署間対抗の健康チャレンジイベントの開催 |

アブセンティーズム対策|企業事例

アブセンティーズムを予防するために、先進的な取り組みを行っている企業事例を3つご紹介します。 職場で取り組めそうな事例があれば、ぜひ参考にしてみてください。

①味の素株式会社

味の素株式会社では健康診断のマンネリ化を防ぐ「健診戦(けんしんせん)」を実施しています。健康診断結果の改善度合いによって従業員を表彰し、主体的な健康管理を促進させる取り組みです。

健診戦に参加した従業員は非参加者と比較して健康状態の改善率が高く、健康行動の定着に寄与しています。

また、復職支援として「メンタルヘルス回復および再就業支援プログラム」を導入しました。職場復帰を「イキイキと働ける状態」での再スタートと捉え、復職者の無理のない復職と就業継続に対して段階的な支援を行っています。

②株式会社イトーキ

株式会社イトーキでは、従業員同士のコミュニケーション活性化のため「Office surf(オフィスサーフ)」を導入しました。

バーチャル空間内にリアルオフィスと常時接続される「スポット」を設置。在宅勤務やリモートワーク中の従業員でも、自然なコミュニケーションが生まれる環境を整備しました。

在宅勤務中のコミュニケーションに関する評価スコアは全国平均を上回るという成果が報告されています。

③キリンホールディングス 株式会社

キリンホールディングス株式会社では、従業員の健康状態を多角的に把握するため「Wellness Eye」を活用しています。ストレスチェック・プレゼンティーズム評価・飲酒習慣スクリーニングテスト(AUDIT)を同時に実施する取り組みです。

バーチャル空間内にリアルオフィスと常時接続される「スポット」を設置。在宅勤務やリモートワーク中の従業員でも、自然なコミュニケーションが生まれる環境を整備しました。

健康リスクの把握を統合的に実施することで、体調不良の早期発見や健康支援の効果測定を行いやすくする狙いがあります。AUDITの結果は年々改善が見られ、飲酒習慣の見直しが進んでいることが確認されています。

アブセンティーズム改善の鍵は「健康経営の推進」と「産業医との連携」

「アブセンティーズム」とは従業員が健康上の問題で休業する状態のことです。体調不良の原因は職場環境に限らず生活習慣やストレス、家庭の事情など多岐にわたります。

アブセンティーズムは健康関連コストを押し上げ、最終的に企業の損害や企業価値の低下を招きます。こうした背景から、アブセンティーズムを個人の問題と放置せずに、企業レベルで予防策を講じることが大切です。

企業には従業員の「体調不良の予防」「早期発見」「高リスク者への適切な対応」を可能にする仕組みづくりが求められます。

従業員の体調不良を予防するには、産業医などの産業保健スタッフとの連携による健康経営の推進と支援体制の整備が欠かせません。産業医は医学的立場から健康状態を把握し、高リスク者の発見や対応、復職支援など通して従業員の欠勤予防に貢献します。

ワーカーズドクターズは、企業様のご要望に沿った「オーダーメイド産業保健サービス」のご提供が可能です。ストレスチェックや相談窓口の設置、職場復帰支援、産業医との業務調整まで産業保健業務をトータルでサポートいたします。アブセンティーズム対策をお考えでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。

おすすめの資料

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】職場復帰支援の流れとポイント(復職支援で使える各種フォーマット付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

メディカルリソースの産業保健サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【保健師監修】産業保健師導入ガイド

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

内航船企業向け産業医サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

ワーカーズドクターズ 産業医名鑑Vol.1

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

運輸業界における2024年問題と導入事例

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

すぐ使える!職場巡視チェックシート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】衛生委員会テーマサンプル集(今月の衛生講話資料付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

(安全)衛生委員会議事録テンプレート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業保健導入に役立つ法的義務チェックリスト

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

顧問産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

専属産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード