仕事と子育ての両立支援の企業事例を紹介!国の制度や助成金も解説

- 産業保健

高校授業料の無償化が話題となっていますが、子育て負担が大きいなどの理由で出生率の低下が続く状況です。

一方、子育て世代をサポートするため、国や企業では仕事と育児の両立を支援するさまざまな取り組みを行っています。

本記事では、国の両立支援制度と企業の事例について解説します。どのような両立支援制度があるかを知り、働きながら子育てするときの課題解決に役立てましょう。

おすすめの資料

仕事と子育ての両立支援が求められる背景

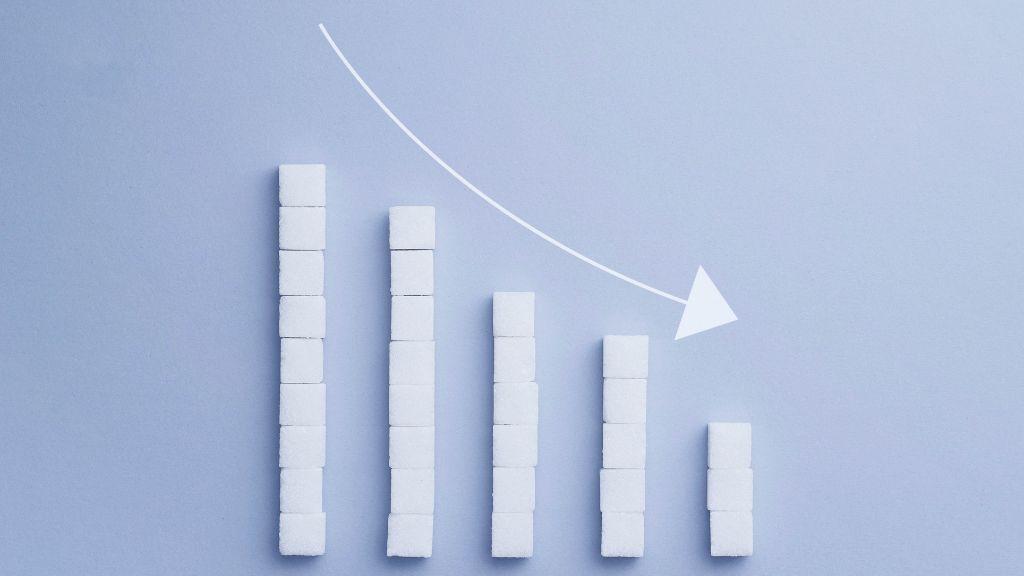

国が仕事と子育ての両立支援を拡充するのは、少子化の急速な進展とそれに伴う労働力人口の減少に歯止めをかけるためです。女性の社会進出により、働きながら子育てする共働き家庭が増加する一方、子育ての難しさから出産を控える人も増えています。

人材不足に悩む企業にとっては、出産によって女性が退職してしまうと貴重な戦力を失うことになります。子育て支援に後ろ向きな企業だというイメージを持たれると、人材の定着や新規採用にも悪影響が出るでしょう。

また、働きながら子育てをする女性や育児参加する男性、多様な働き方やワークライフバランスを求める労働者からも、国や企業による両立支援が求められています。

子育て世代を支える国の制度

最初に、子育て世代を支える主な国の制度について解説します。

休業制度

出産や子育てを支援するための主な休業制度は、「産前産後休業」と「育児休業」です。出産や育児のために休業する権利を法律で保障しています。従業員が休業の申し出をした場合、企業は従業員の申し出を拒否できません。

また、男性の育児参加を促すために、男性の育児休暇取得を強力に推進しています。主な取り組みは次のとおりです。

- 出生時育児休業制度(産後パパ育休、男性のみ出生から8カ月以内に取得可)の新設

- 育児休業の分割取得(2回に分割取得できる)

- 育休の取りやすい雇用環境整備や育休取得率の公表などを企業に義務化 など

その結果、男性の育休取得率は30%以上(厚生労働省の「令和5年度雇用均等基本調査」)と急速に高まっています。

労働時間短縮などの措置

育児休業から職場復帰した後についても、子育てのための労働時間短縮措置などが法律で定められています。育児・介護休業法によって、請求すれば次の措置が適用されます。

| 制度 | 対象となる子ども | 内容 |

|---|---|---|

| 短時間勤務制度 | 3歳未満 | 1日の所定労働時間を原則6時間 |

| 残業の制限 | 小学校就学前 | 残業(所定労働時間外の労働)の制限 |

| 時間外労働の制限 | 小学校就学前 | 法定労働時間外の労働を月24時間以内、年150時間以内に制限 |

| 深夜労働の制限 | 小学校就学前 | 午後10時から午前5時までの労働制限 |

| 子の看護休暇 | 小学校3年生まで | 年5日間取得できる休暇 |

同法では、企業に対し育児に対するハラスメントの防止措置も求めています。

子育て中の経済支援

出産費用や出産・育児に伴う休業中に経済的支援として、次の給付金が設けられています。出産育児一時金以外の給付の対象は、一定要件を満たす雇用保険加入者だけです。

| 制度 | 期間等 | 支給額 |

|---|---|---|

| 出産育児一時金 | 出産時 | 50万円(産科医療補償制度未加入の病院で出産した場合などは48万8,000円) |

| 出産手当金 | 出生前6週~出生後8週 | 休業1日当たり休業前賃金の2/3 |

| 育児休業給付金(※) | 1歳まで | 休業1日当たり休業前賃金の67%(前半6カ月) 休業1日当たり休業前賃金の50%(後半6カ月) |

※産後パパ育休に対しては「出生時育児休業給付金」という名称で支給されます。

さらに、2025年4月より育児休業給付金に対し、28日限度の上乗せ給付制度が新設されます。上乗せを「出生後休業支援給付金」とよび、支給額は1日当たり休業前賃金の13%です。育児休業給付金と合わせて休業前賃金の80%となり、休業前の手取り賃金とほぼ同額です。

また、2歳未満の子どもの育児のため時短勤務して賃金が低下した場合、低下した賃金の10%相当額が「育児時短就業給付金」(2025年4月より)として支給されます。

ほかにも、高校生までの子どものいる世帯に対して、雇用保険加入の有無にかかわらず「児童手当(子ども1人当たり1万円~3万円)」が支給されます。

子育て支援する企業への助成金

国では子育て世代への支援とともに、子育て支援に取り組む企業に対しても助成金を支給して支援を行っています。ここでは、両立支援等助成金の概要について解説します。両立支援等助成金の6つのコースと内容は次のとおりです。

| 制度 | 期間等 | 支給額 |

|---|---|---|

| 出産育児一時金 | 出産時 | 50万円(産科医療補償制度未加入の病院で出産した場合などは48万8,000円) |

| 出産手当金 | 出生前6週~出生後8週 | 休業1日当たり休業前賃金の2/3 |

| 育児休業給付金(※) | 1歳まで | 休業1日当たり休業前賃金の67%(前半6カ月) 休業1日当たり休業前賃金の50%(後半6カ月) |

同法では、企業に対し育児に対するハラスメントの防止措置も求めています。

子育て中の経済支援

出産費用や出産・育児に伴う休業中に経済的支援として、次の給付金が設けられています。出産育児一時金以外の給付の対象は、一定要件を満たす雇用保険加入者だけです。

| コース | 内容 |

|---|---|

| 出生時両立支援コース 子育てパパ支援助成金) |

男性の育休取得促進を目的に、雇用環境や業務体制の整備を行い、所定の成果があった場合に支給 |

| 介護離職防止支援コース | 「介護支援プラン」を作成して介護休業の取得や職場復帰のための取り組みを行い、所定の成果があった場合に支給 |

| 育児休業等支援コース | 「育休復帰支援プラン」を作成して育児休業の取得や職場復帰のための取り組みを行い、所定の成果があった場合に支給 |

| 育休中等業務代替 支援コース |

育休取得者の業務を代替するするために業務体制を整備したり、新規雇用した場合に支給 |

| 柔軟な働き方選択制度等 支援コース |

フレックスタイム制やテレワークなど、子育て中の従業員が柔軟な働き方のできる制度を導入した場合に支給 |

| 不妊治療両立支援コース | 不妊治療と仕事との両立に役立つ職場環境の整備の取り組みを行い、従業員が制度利用した場合に支給 |

(両立支援等助成金の6コース)

仕事と子育ての両立支援を行う企業事例

国だけでなく、企業も積極的に仕事と子育ての両立支援に取り組んでいます。企業の取り組み事例を4つ紹介します。

1.積水ハウス株式会社

積水ハウス株式会社では、3歳未満の子を持つ従業員が1カ月以上の育休取得可能な特別育児休業制度を導入しました。取得対象者の申請や管理者による承認手続きをシステム化し取りこぼしを防止するなどして、男性の1カ月以上育休取得率は100%を維持しています。

また、育休取得を通じて職場のチーム力が向上し従業員が成長する機会が生まれた、業務効率化と時間管理の意識が社内全体で高まった、などの効果もみられます。

参考:厚生労働省「企業事例 積水ハウス株式会社 (建設業)」

2.大和証券グループ

大和証券グループでは、「日本の金融界を牽引する女性リーダーの輩出」を目標に結婚・出産後も生き生きと働き続けられるよう環境整備を進めています。女性活躍推進に優れた上場企業として経済産業省などが主催する「なでしこ銘柄」に8年連続で選定されました。

以下の取り組みにより、2023年には男女とも育休取得率100%、女性の出産後就業継続率100%を達成しています。

- 最大200万円の出産一時金の支給

- 子どもが3歳までの育児休職制度

- 育休中の研修参加

- 保育園入園サポート(社員の代わりに保育園の空き状況などを確認)

参考:大和証券グループ「ワークライフバランスと福利厚生制度」

3.キユーピー株式会社

キユーピー株式会社では、経営アドバイザリーボードなどに外部の女性有識者を招きトップの意識改革に取り組んでいます。

さらに、育休経験者がリードする形で管理職向け・従業員向けセミナーを行うなど、トップダウンとボトムアップの双方で両立支援制度の変革を推進している点が特徴です。

コアタイムのないフレックス制度の導入や育児休業によるキャリア中断を防ぐ仕組みづくり、育休復帰者へのセミナー実施など両立支援の制度を拡充し、女性の勤続年数や管理職比率が高まっています。

4.富士ソフト株式会社

富士ソフト株式会社では、働きやすい環境づくりと法定以上の制度化の推進を念頭に、両立支援のために次のような制度を導入しています。

- ウルトラフレックス制度(コアタイムのないフレックス制度や30分単位で取得できる有給休暇、私用外出、などの柔軟な勤務体制)

- ヘルスケア休暇(年12日、30分単位で取得可)、ライフサポート休暇・休業(不妊治療では最長1年間取得可)

- 残業ゼロ目標の設定(従来は80時間超) など

2024年には、プラチナくるみんプラス認定を取得しました。取引先からの評価向上や公共調達入札での加点評価など、副次的な効果も出ています。

まとめ:子育てに役立つ両立支援策を選択して有効活用しよう

働きながら子育てする男性や女性を支援するために、国や企業ではさまざまな両立支援策を設けています。

少子化が進み労働力不足が深刻化するのを防いだり、企業が人材確保や女性の積極活用を進めたりするために、今後も制度の充実が期待できます

出産や育児による離職を防ぐためにも、両立支援を推進する企業は制度や取り組み事例を理解し、積極的に取り入れてみましょう。

おすすめの資料