【人事向け】健康診断結果の正しい見方は?判定区分や評価方法を解説

- 産業保健

- この記事のポイント

-

- ● 健康診断の「判定区分」は、企業が次にとるべきアクションを判断するための重要な指標である。

- ● 有所見者に対しては、産業医の意見を聴取し、保健指導や受診勧奨、必要に応じた「就業上の措置」を講じる義務がある。

- ● 個人のフォローだけでなく、健診結果を組織全体で分析し、職場環境の改善や健康リテラシーの向上につなげることが重要である。

- ● 健康管理システムを活用することで、煩雑な健診結果の管理や産業医連携を効率化できる。

「健康診断結果の見方がよくわからない」

「有所見者にどう対応すればよいのか悩む」

健康診断結果の解釈や事後対応へのつなぎ方がわからず、困っている人事労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

社員の健康状態を的確に把握し、必要な対応に繋げるには、健康診断結果を正しく理解することが欠かせません。

本記事では、判定結果の基本的な見方から有所見者への対応、企業全体で取り組める健康課題への対策までを人事労務担当者の視点で分かりやすく解説します。

おすすめの資料

【基本】健康診断結果の正しい見方

健康診断結果の「基準値」は健康とされる検査数値の範囲を示し、「判定区分」は基準値から外れている程度を記号で示すものです。結果を正しく理解するため、まずは基準値と判定値の意味を説明します。

「基準値」とは

基準値とは、健康な人の集団の検査結果を統計学的に処理し、95%が含まれる範囲として設定されたものです。一般的に「基準範囲」とも呼ばれます。

基準値から外れた場合でも、必ずしも病気であるとは限りません。しかし、何らかの体の異常や将来的な病気のリスクを示唆するサインであると判断されます。

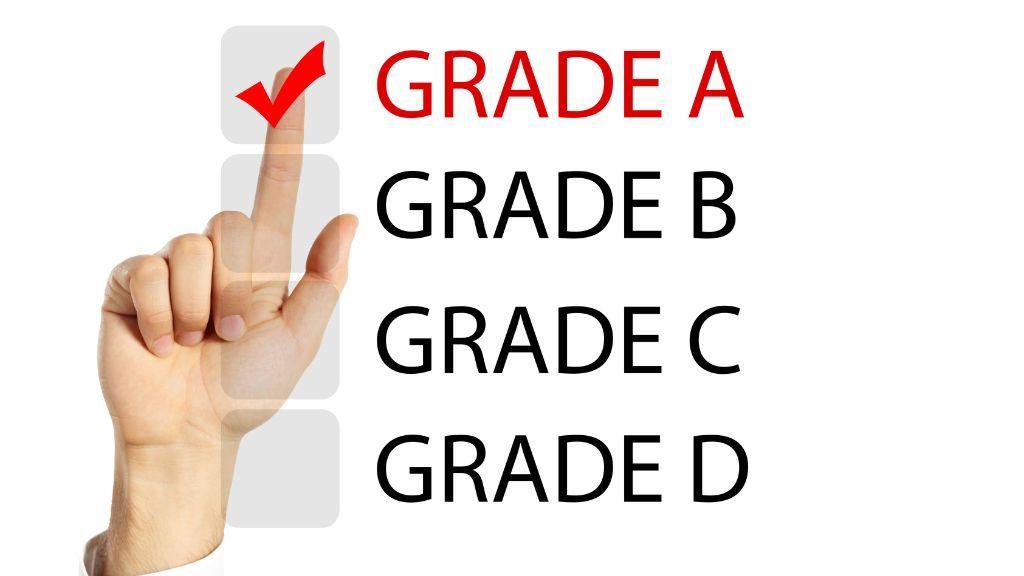

「判定区分」とは

判定区分は、各検査項目の結果が基準値からどの程度外れているかを記号(A〜Eなど)で分かりやすく評価したものです。

判定区分こそが、企業として次にとるべきアクションを判断する上でも重要な情報です。

判定結果によっては、再検査や精密検査、医療機関での治療が必要になることがあります。

| 判定記号(例) | 意味合い | 企業が取るべき対応の方向性 |

|---|---|---|

| A | 異常なし | 健康維持の推奨 |

| B | 軽度異常・要経過観察 | 生活習慣改善の推奨・保健指導 |

| C | 要再検査・要精密検査 | 医療機関への受診勧奨・結果の確認 |

| D | 要治療 | 治療勧奨・産業医による就業上の措置の検討 |

※判定記号や判定区分は、健診機関や医療機関によって異なる場合があります。

【項目別】健康診断結果の判定基準

健康診断には、労働安全衛生規則で定められた検査項目があります。

法律で定められた11の検査項目について、内容と判定基準の参考例、判定に応じた企業の具体的な対応例を紹介します。

参考:日本人間ドック・予防医療学会「判定区分2025年度版」

既往歴及び業務歴の調査

過去の病歴や手術歴、現在治療中の病気、業務内容について問診などで確認します。

現在の健康状態や将来の疾病リスクを本人の背景を踏まえて評価するための基礎情報となります。

| 確認すべきポイントの例 | 企業の対応例 |

|---|---|

| 脳・心臓疾患、メンタルヘルス不調、生活習慣病の既往歴 | 関連する検査項目の結果を特に注視する。 現在の業務が再発リスクを高めないか、産業医の意見を参考に評価する。 |

| じん肺、騒音、有機溶剤など有害業務の従事歴 | 特殊健康診断の対象となっていないか確認。 関連する自覚症状や検査結果に異常がないか慎重に確認する。 |

| アレルギー歴 | 業務で使用する化学物質等との関連がないか確認する。 |

自覚症状及び他覚症状の有無の検査

本人が感じている身体の不調(自覚症状)と、医師が診察して客観的に認める異常所見(他覚症状)を確認します。

検査数値に表れない不調のサインを捉えるために重要な診察です。

| 確認すべきポイントの例 | 企業の対応例 |

|---|---|

| 【自覚症状】 めまい、動悸、息切れ、胸痛、慢性的なストレスや不安感 |

関連する検査項目(血圧、心電図など)と合わせて評価。症状が業務に起因する可能性がないかヒアリングを検討。 メンタル面の不調が疑われる場合は、ストレスチェックの結果も参照し、産業医面談を設定する。 |

| 【他覚症状】 顔色不良、眼瞼結膜の貧血様所見、浮腫(むくみ) |

医師の所見に基づき、関連する検査項目(貧血検査、肝機能、腎機能)の精密検査を勧奨する。 |

身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

身体の基本的な計測です。特に肥満度は生活習慣病の重要なリスク因子です。

視力・聴力は、業務の安全性に直結する場合があります。

表:判定と数値の参考例(BMI)

※数値はあくまで一例です。

| 判定 | 数値の参考例(単位: kg/m²) | 企業の対応例 |

|---|---|---|

| A判定 | 18.5 ~ 24.9 | 健康維持に関する一般的な情報提供。 |

| B判定 | 25.0 ~ 29.9 | 特定保健指導の対象となる場合、受診を推奨。 生活習慣改善セミナー等を案内。 |

| C判定 | 30.0 ~ 34.9 | 産業医等による保健指導を設定。 必要に応じて専門医への受診を勧奨し、状況を確認。 |

| D判定 | 35.0 以上 | 産業医面談を実施。膝や腰に負担のかかる作業の軽減など、就業上の措置を検討。 治療勧奨と経過確認。 |

胸部エックス線検査及び喀痰検査

肺や心臓、縦隔などの異常を調べる検査です。

主に肺結核や肺がん、肺炎、心肥大などの発見に繋がります。喫煙者や咳・痰が続く人には喀痰検査が追加されることもあります。

| 判定 | 代表的な所見の例 | 企業の対応例 |

|---|---|---|

| A | 異常所見なし | 問題なし。 |

| B | 陳旧性陰影(古い傷跡)など | 過去の検査結果と比較し、変化がないか確認。 自覚症状の有無を確認。 |

| C | 要精密検査を要する陰影 | 速やかに呼吸器内科への受診を強く勧奨し、結果を確認。 感染性の病気も考慮し、診断が確定するまで周囲への配慮を検討。 |

| D | 活動性の結核や肺がんが強く疑われる所見 | 直ちに専門医療機関へ紹介。 産業医の意見に基づき、感染拡大防止や治療に専念するための休職措置などを講じる。 |

血圧の測定

高血圧は自覚症状なく進行し過重労働との関連も深いため、企業として特に注意深く見るべき項目です。

表:判定と数値の参考例(血圧)

※日本高血圧学会の基準等を参考に作成した一例です。

| 判定 | 収縮期血圧(最高) | または | 拡張期血圧(最低) | 企業の対応例 |

|---|---|---|---|---|

| A判定 | 129 mmHg 以下 | かつ | 84 mmHg 以下 | 良好な状態維持を奨励 |

| B判定 | 130 ~ 139 mmHg | または | 85 ~ 89 mmHg | 保健指導の推奨 減塩や運動に関する情報提供 |

| C判定 | 140 ~ 159 mmHg | または | 90 ~ 99 mmHg | 医療機関受診を勧奨 結果報告の義務付け |

| D判定 | 160 mmHg 以上 | または | 100 mmHg 以上 | 速やかな治療を勧奨 就業上の措置を検討・実施 |

参考:厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定基準に関する専門検討会報告書」

貧血検査(血色素量及び赤血球数)

血液中のヘモグロビン(血色素)量を調べ、血液の濃さを評価します。

基準値より低すぎる「貧血」だけでなく、高すぎる「多血症」も血栓症リスクを高めるため注意が必要です。

特に女性は月経の影響で貧血になりやすく、性差を考慮した評価が欠かせません。

表:判定と数値の参考例(血色素量)

※数値はあくまで一例であり、検査機関により多少異なります。

| 判定 | 内容 | 男性の数値参考例 (g/dL) |

女性の数値参考例 (g/dL) |

|---|---|---|---|

| D判定 | 多血症の疑い(要治療) | 18.1以上 | 16.0以上 |

| C判定 | 多血傾向(要精検) | 17.0 ~ 17.9 | 15.6 ~ 16.4 |

| B判定 | 正常高値 | 16.4 ~ 16.9 | 15.1 ~ 15.5 |

| A判定 | 基準範囲 | 13.1 ~ 16.3 | 12.1 ~ 15.0 |

| B判定 | 貧血傾向(軽度異常) | 12.1 ~ 13.0 | 11.1 ~ 12.0 |

| C判定 | 貧血(要精検) | 10.0 ~ 12.0 | 9.0 ~ 11.0 |

| D判定 | 高度な貧血(要治療) | 9.9 以下 | 8.9 以下 |

表:判定に応じた企業の安全配慮義務の例(貧血・多血症)

| 判定 | 企業の対応例 |

|---|---|

| A判定 | 問題なし。 |

| B判定 | 【貧血傾向】食生活(鉄分摂取)に関する情報提供。 【正常高値】特段の措置は不要だが、喫煙者には禁煙を推奨。 |

| C判定 | 医療機関への受診を勧奨し、原因(鉄欠乏、他の疾患等)の特定と治療状況を確認。 |

| D判定 | 産業医面談を実施。 【高度な貧血】高所作業や危険物取扱業務など、めまい・失神が重大事故に繋がる業務の一時的な配置転換等を検討。 【多血症】脱水予防(こまめな水分補給)の指導。血栓症リスクを考慮し、長時間のフライトを伴う出張などへの配慮を検討。 |

肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)

AST(GOT)やALT(GPT)、γ-GTPは肝細胞のダメージを示す指標です。「沈黙の臓器」である肝臓の異常を早期に発見するために重要です。

表:判定と数値の参考例(γ-GTP)

※一例です。

| 判定 | 数値の参考例(U/L) | 企業の対応例 |

|---|---|---|

| A判定 | 50以下 | - |

| B判定 | 51 ~ 100 | 飲酒習慣に関する保健指導の推奨。 |

| C判定 | 101 ~ 200 | 医療機関への受診を勧奨し、結果を確認。 |

| D判定 | 201 以上 | 産業医面談を実施。過重労働の禁止や、必要に応じて治療に専念するための休職等を検討。 |

血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)

動脈硬化のリスクを評価します。自覚症状がないまま進行し、心筋梗塞や脳梗塞の原因となるため、管理が重要です。

表:判定と数値の参考例(LDLコレステロール)

※一例です。

| 判定 | 数値の参考例(mg/dL) | 企業の対応例 |

|---|---|---|

| A判定 | 60~119 | - |

| B判定 | 120~139 | 食生活改善に関する保健指導の案内。 |

| C判定 | 140~179 | 医療機関への受診を勧奨。 |

| D判定 | 180 以上 または 59以下 | 治療勧奨と状況確認。 他のリスク(高血圧、喫煙等)と合わせ、産業医が総合的に就業上の配慮を判断。 |

参考:日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」

血糖検査

糖尿病のリスクを評価します。糖尿病は多くの合併症を引き起こすため、早期の発見と治療、継続的な管理が不可欠です。

表:判定と数値の参考例(HbA1c)

※一例です。

| 判定 | 数値の参考例(%) | 企業の対応例 |

|---|---|---|

| A判定 | 5.5 以下 | - |

| B判定 | 5.6 ~ 5.9 | 特定保健指導を推奨。 |

| C判定 | 6.0 ~ 6.4 | 医療機関への受診を強く勧奨。 |

| D判定 | 6.5 以上 | 産業医面談を実施。 高血糖症や脱水症のリスクのある作業の制限や、不規則な勤務からの変更といった就業上の措置を検討。 |

参考:日本糖尿病学会「糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告 (国際標準化対応版)」

尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)

尿糖は糖尿病、尿蛋白は腎機能障害のサインとなり得ます。腎臓も「沈黙の臓器」であり、早期発見が重要です。

表:判定と所見の参考例

※一例です。

| 判定 | 尿蛋白 | 尿糖 |

|---|---|---|

| A判定 | (-) | (-) |

| B判定 | (±) | (±)以上 |

| C判定 | (+) | - |

| D判定 | (2+) 以上 | - |

表:判定に応じた企業の安全配慮義務の例(尿検査)

| 判定 | 企業の対応例 |

|---|---|

| C判定 | 医療機関への受診勧奨と結果確認。 |

| D判定 | 産業医面談を実施。腎機能障害が進行している場合、長時間の立ち仕事や身体的負荷の高い作業の制限、透析治療への配慮などを検討。 |

心電図検査

不整脈や狭心症といった心疾患の兆候を捉えます。

突然死に繋がりうる病気の発見にも繋がるため、所見があった場合の事後措置は極めて重要です。

表:判定と所見の参考例

※所見内容によって判定は異なります。

| 判定 | 代表的な所見の例 |

|---|---|

| A判定 | 正常洞調律 |

| B判定 | 洞性不整脈など、経過観察でよい所見 |

| C判定 | 要精密検査を要するST-T変化、心房細動の疑い |

| D判定 | 心筋梗塞の疑い、危険な不整脈 |

表:判定に応じた企業の安全配慮義務の例(心電図)

| 判定 | 代表的な所見の例 |

|---|---|

| C判定 | 速やかに循環器内科への受診を強く勧奨。 |

| D判定 | 直ちに医療機関への受診を手配。産業医の意見に基づき、原則として時間外労働の全面禁止、作業転換、休職など緊急性の高い就業上の措置を講じる。 |

企業ができる4つの「健康診断結果」活用方法

健康診断は実施して終わりではありません。

健康診断結果をもとに、社員の健康を守り、より働きやすい職場環境を築くための具体的なアクションに繋げることが重要です。

次に、企業ができる4つの活用方法を紹介します。

法的義務に則った健康診断に対する事後措置

健康診断で有所見と判定された社員に対し、個々のリスクに応じたフォローを行うことは、企業の安全配慮義務の根幹です。

まず初めに行うのが判定結果に基づく産業医への意見聴取です。労働安全衛生法では、医師等からの意見聴取や就業上の措置の実施が義務付けられています。産業医の意見を踏まえ、企業としてどのような対応を取るべきか判断します。

具体的な事後措置の例は以下のとおりです。

| 事後の対応 | 対象者 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 保健指導 | 主に「B判定(軽度異常)」など、生活習慣の改善が必要な社員 | 産業医や産業保健スタッフ(保健師など)が、生活習慣の見直しや改善に向けた具体的なアドバイスを実施 |

| 受診勧奨 | 主に「C判定(要再検査・要精密検査)」や「D判定(要治療)」の社員 | 医療機関への受診勧奨や受診しやすい環境整備(勤務時間中の受診許可、特別休暇制度など) |

| 就業上の措置 | 治療と仕事の両立が必要な場合や、健康状態が業務に支障をきたすおそれがある社員 | 時間外労働(残業)の制限、業務内容の変更(負担の少ない業務への転換など)、部署異動、勤務時間の短縮や勤務形態の変更 |

就業上の措置に関しては、産業医が社員本人と面談の上で措置内容を検討・実施します。企業は産業医の意見を尊重し、業務内容の変更や配慮を行います。

職場環境の改善

個人のフォローと同時に、職場全体の健康課題を把握し、環境そのものを改善していく視点も欠かせません。

健康診断の結果を部署や職種ごとに集計・分析し、特定の職場に高ストレス者や有所見者が集中していないかを確認します。

偏りが見られる場合、背景にある長時間労働や過度な業務負荷、人間関係の課題などを洗い出して改善策を検討します。

職場環境の改善策として、以下のような方法が一般的です。

- ● 業務量や人員配置の見直し

- ● 勤務間インターバル制度の導入

- ● ハラスメント対策の強化やコミュニケーション研修の実施

職場環境の改善を実施することで、個々の従業員の健康を守るだけでなく、組織全体の生産性向上にも繋がります。

健康課題の共有

企業の健康課題を全社で共有することは、従業員一人ひとりの当事者意識を高め、組織全体の健康リテラシー向上に繋がります。

- 【具体的な共有方法の例】

-

- ● 新人・管理職研修でのフィードバック:年代や役職に応じた健康課題と予防策を伝えます。特に管理職には、部下の健康ケア(ラインケア)の重要性を教育します。

- ● 衛生委員会での報告と審議:健診結果の全体傾向を報告し、今後の対策について労使で話し合います。

- ● 社内報やポスターでの啓発:「我が社の健康課題TOP3」のような形で分かりやすく伝え、具体的な改善アクションを呼びかけます。

生活習慣改善への取り組み

職場の健康課題が明確になったら、具体的な生活習慣改善への取り組みを支援します。従業員が楽しみながら参加できるような、ポジティブな仕掛けが効果的です。

- ● 食事:社員食堂でのヘルシーメニュー(減塩、野菜多め等)の提供、健康的な食事に関するセミナーの開催

- ● 運動:ウォーキングイベントの開催、運動系クラブ活動への費用補助、スポーツジムの法人契約

- ● 禁煙:禁煙外来の費用補助、禁煙達成者へのインセンティブ支給、敷地内禁煙の徹底

- ● ITの活用:従業員の健康活動を可視化し、部署対抗で競えるような健康管理アプリの導入

▼関連記事はコチラ

健康診断の事後措置とは?重要性と措置の例について解説

【まとめ】健康診断結果の活用は健康管理システムでスムーズに

健康診断の実施とその結果に基づく事後措置は、労働安全衛生法で定められた企業の義務です。就業上の措置には産業医と連携して実効性の高い対応策を実行することが重要となります。

産業医との連携を円滑に進めるには、健康診断結果が適切に整理されている必要があります。ただ、紙や表計算ソフトでの管理は情報が点在し、従業員一人ひとりの健康状態をスムーズに把握しにくいでしょう。

健康管理システム「けあんず」は、健康情報をデータで一元化し、管理プロセスを改善します。健診結果や面談記録を集約し、産業医が判断に必要な情報を正確に確認できる環境を提供しています。就業判定や意見書作成といった連携業務もシステム上で完結可能です(※けあんずプレミアムの場合)。

少人数から利用可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

おすすめの資料