職場復帰プログラムとは?企業の義務とプラン作成を5ステップで解説

- 産業保健

- この記事のポイント

-

- ●職場復帰支援は企業の「安全配慮義務」であり、法的に重要な取り組みであること。

- ● 厚生労働省が示す「5つのステップ」に沿って進めることで、再発リスクを低減できること。

- ● 主治医の診断書だけでなく、産業医による専門的な判断が円滑な復職の鍵であること。

職場復帰プログラムとは、休職した従業員の円滑な復帰と再発防止を目的とした体系的な計画です。企業には安全配慮義務があり、厚生労働省が示す5つのステップに沿って、産業医と連携しながら進めることが法的リスクの回避と再発防止の鍵となります。

従業員のメンタルヘルス不調による休職は、もはや他人事ではありません。

「安心して療養に専念してほしい」と願う一方で、「何から手をつければ…」「復職を支援しても、再発させてしまったら…」という不安を抱える人事担当者や管理職の方も少なくないでしょう。専門部署や産業医がいない中小企業では、その悩みはさらに深刻でしょう。

この記事では、厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」にもとづき、企業に求められる職場復帰支援の進め方を5つのステップで解説します。

法的義務から実践的なプランの作成方法までを網羅的に知ることで、自信を持って従業員の復職支援が可能になることを目指します。

おすすめの資料

職場復帰プログラムとは?企業の義務と重要性

職場復帰プログラムは、休職した従業員の円滑な復帰と再発防止を目的とした体系的な計画のことです。

企業には労働契約法にもとづく「安全配慮義務」があります。職場復帰支援プログラムは安全配慮義務の遂行にもつながる取り組みです。

プログラム導入のメリット

| メリット | 具体的な効果 |

| 人材の定着とコスト削減 | 貴重な人材の離脱を防ぎ、採用・教育コストを抑制する |

| 生産性の維持・向上 | 業務の混乱を避け、チーム全体の生産性を安定させる |

| 従業員の安心と信頼醸成 | 従業員のエンゲージメントを高め、働きがいのある職場をつくる |

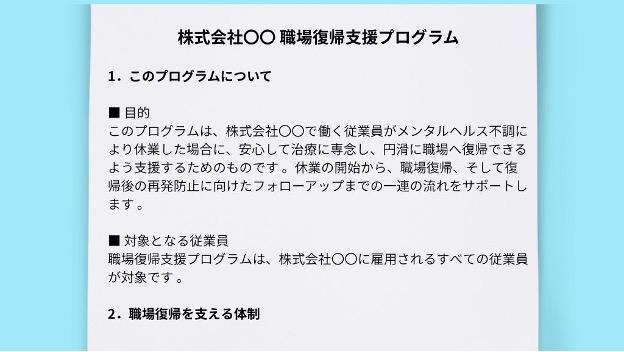

職場復帰支援プログラムの定義

職場復帰プログラムとは、メンタルヘルス不調などで休業した従業員が、円滑に職場復帰し、再休職することなく働き続けることをサポートするための計画を指すものです。

休業開始から復帰後のフォローアップまでを体系的に定め、一連の流れと支援体制を社内で共有しておくために役立ちます。

単に職場復帰までを支援するだけでなく、復帰後も支障なく働けているかを確認することも含みます。

なぜ重要?法律で定められた企業の「安全配慮義務」

労働契約法上の「安全配慮義務」を果たすためにも、職場復帰支援プログラムの策定は重要です。

安全配慮義務とは「企業は、従業員が心身の安全を確保しながら働けるように、必要な配慮をしなければならない」という企業が負うべき法的義務です。

不適切な復職判断で従業員の病状が悪化した場合、安全義務違反を問われる法的リスクがあり、職場復帰支援プログラムの整備はリスクマネジメントの観点からも不可欠といえます。

プログラム導入がもたらす3つのメリット

適切なプログラムを導入することは、企業と従業員の双方に大きなメリットをもたらします。

メリット①:人材の定着とコスト削減

一人の従業員を新たに採用し、育成するには多大なコストがかかります。

経験豊富な人材の離脱を防ぎ、定着を促すことは、採用・教育コストの削減に直結するでしょう。

メリット②:生産性の維持・向上

円滑な復職は、再休職による業務の混乱や、周囲の従業員の負担増を防ぎます。

結果として、チーム全体の生産性を安定させることにつながります。

メリット③:従業員の安心感とエンゲージメント向上

手厚い支援体制は、休職者本人の復職への不安を軽減します。

他の従業員にとっても「会社は自分たちを大切にしてくれる」という安心感につながり、組織全体のエンゲージメントを高める効果が期待できます。

【5ステップで解説】厚労省の手引きに基づく職場復帰支援の具体的な流れ

厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、①休業中のケアから始まり、②主治医の判断、③復職可否の判断とプラン作成、④職場復帰の最終決定、⑤復職後のフォローアップに至る5段階のプロセスが示されています。

5つの流れに沿って進めることが、円滑な復帰の鍵となります

参考:厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き

| ステップ | 主な内容 |

| 第1ステップ | 貴重な人材の離脱を防ぎ、採用・教育コストを抑制する |

| 第2ステップ | 業務の混乱を避け、チーム全体の生産性を安定させる |

| 第3ステップ | 従業員のエンゲージメントを高め、働きがいのある職場をつくる |

| 第4ステップ | 最終的な職場復帰の決定(会社の公式な意思決定) |

| 第5ステップ | 職場復帰後のフォローアップ(再発防止のための継続的なケア) |

第1ステップ:病気休業開始及び休業中のケア

従業員から主治医の診断書が提出されたら、まずは安心して療養に専念できる環境を整えることが最優先です。

人事担当者は、社内の休職制度や休職中の連絡方法、社内の相談窓口について、丁寧に情報提供を行います。また、経済的な不安の解消のため、傷病手当金などの社会保険制度や民間保険に関しても説明しておきましょう。

会社からの連絡は、本人にとってプレッシャーになり得るため、連絡窓口を一本化することが望ましいです。連絡頻度も月1回程度にするなど、きめ細やかな配慮が求められます。

第2ステップ:主治医による職場復帰可能の判断

休職者本人から復職の意思表示があった場合、主治医が作成した「復職可能」の診断書を提出してもらいます。

ただ、主治医の診断書は、以前と同様の業務遂行が可能な状態を直接保証しないことを念頭に置いておく必要があります。

「あくまで、主治医による復帰可能の判断は、日常生活における回復度を示すものです。

主治医は職場の具体的な業務負荷までを把握しているわけではないため、復帰可能の診断書のみで復職を決定するのは避けるべきでしょう。

第3ステップ:職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成

企業の責任において、最終的な復職の可否を判断します。

復職判断にあたっては、産業医面談を実施し、専門的な見地からの意見を求めることが不可欠です。

復職可能と判断された場合は、本人、管理職、人事、産業医が連携し、具体的な「職場復帰支援プラン」を作成する段階に進みます。

▼関連記事はコチラ

産業医による復職面談とは?目的や復職の判断基準を解説第4ステップ:最終的な職場復帰の決定

第3ステップで作成した支援プランに基づき、会社として最終的な復職を決定し、本人に正式に通知します。

復職の決定は、産業医面談などで産業医の専門的意見を尊重しつつ、職場の受け入れ体制も十分に考慮した上で行うことが大切です。

復職者を受け入れる部署の管理職や同僚への事前説明や業務分担の見直しといった、周囲の従業員への配慮も含まれます。

第5ステップ:職場復帰後のフォローアップ

復職はゴールではなく、新たなスタートです。

とくに復職後3〜6ヶ月は再発リスクが高い時期とされており、継続的なフォローアップが成功の鍵を握ります。

管理職による日々の観察に加え、人事や産業医が定期的な面談を実施し、本人の状況に応じてプランの見直しを柔軟に行うことが大切です。

同時に、受け入れ部署の管理職や同僚の負担が過剰にならないよう配慮しましょう。

職場復帰支援プラン作成のポイントとすぐに使えるひな形

職場復帰支援プランでは、復帰日、勤務時間や業務内容といった就業上の配慮、フォローアップ体制を具体的に定めます。

個々の状況に合わせ、厚生労働省が示す様式を参考に作成することが効果的です。

プランに盛り込むべき必須項目

職場復帰支援プランは、個々の従業員の状況に合わせて作成する必要がありますが、以下の項目は共通して盛り込むべき内容です。

| 項目 | 内容 |

| 職場復帰日 | 具体的な復帰日を明記 |

| 就業上の配慮 |

・勤務時間:1週目 4時間/日、2週目 6時間/日 ・業務内容:書類作成業務 ・制限事項:残業、休日出勤、出張の制限 など |

| フォローアップ体制 | 管理職や人事、産業医との定期的な面談スケジュールを組み込む |

| 試し出勤制度の利用 | 本格復帰前のウォーミングアップ期間として設けるか否かを検討 |

就業上の配慮に関しては、勤務時間は短時間勤務から始め、段階的に通常勤務へ移行するスケジュールを立てましょう。業務内容についても明記し、負荷の軽い業務から始め、責任の範囲を徐々に広げる計画で行います。

【ひな形】厚生労働省の様式を参考に作成

職場復帰支援プログラムのひな形として、労働者健康安全機構が提供するフォーマットが活用できます。

事業場の規模別にフォーマットが提供されているため、具体的な流れがわかりやすいことが特徴です。

自社の状況に合わせてカスタマイズして活用してみてください。

参考:労働者健康安全機構「職場復帰支援にかかるモデルプログラム」

復職前面談で活用できるチェックリスト

産業医面談とは別に、人事や管理職が本人と面談する際には、以下の点を確認するとよいでしょう。より実態に即した職場復帰支援プラン作成が可能になります。

| ステップ | 主な内容 |

| 生活リズムの確認 | 起床・就寝時間、日中の活動内容 |

| 業務遂行能力の確認 | 集中力や注意力の回復度、通勤体力への不安の有無 |

| 本人の意欲と不安のヒアリング | 復職への意欲、不安に感じていること、希望する配慮 |

【企業規模・状況別】職場復帰プログラム運用の注意点

職場復帰プログラムは、企業の状況に応じて柔軟な運用が求められます。

とくに、中小企業では外部資源の活用が、リモートワーク環境では意図的なコミュニケーション設計が成功のポイントです。

専門人材がいない中小企業の場合

50人未満の事業場で産業医の選任義務がない場合でも、専門家の支援を得ることは可能です。自社で対応する場合でも、運用ルールを定めておくことで対応がスムーズになります。

支援を得る方法①:外部資源の活用

地域産業保健センターの無料相談や、必要な時に相談できる顧問医・産業医サービス(例:ワーカーズドクターズ)を積極的に活用することを検討してみてください。

参考:労働者健康安全機構「地域窓口(地域産業保健センター)」

支援を得る方法②:ルールの簡素化

厚労省の手引きを基に、自社で運用可能なシンプルなルールブックを作成しておくことが、いざという時の混乱を防ぎます。

リモートワーク環境での復帰の場合

リモートワークは一見、復帰しやすそうに見えますが、コミュニケーション不足による孤立や、生活リズムの乱れといった特有のリスクが存在します。

コミュニケーションの設計業務連絡だけでなく、毎日の朝礼や定期的な1on1ミーティングなど、意図的にコミュニケーションの機会をプランに組み込むことが重要です。

ポイント:段階的復帰の工夫

「週の数日は出社を必須とする」など段階的な復帰から始めるなど、徐々に負荷を上げていく工夫が求められます。

もし復職が困難と判断された場合

職場復帰支援は、必ずしも常に円滑な復職という結果に至るとは限りません。

産業医の意見や本人の状態を踏まえ、元の職場への復帰が困難であると企業が判断せざるを得ないケースも存在します。

復職が困難な場合、企業は直ちに雇用契約の終了(解雇や退職勧奨)を検討するのではなく、まず配置転換や業務内容の変更など、他の就業可能性を模索しましょう。

代替措置を全く検討しない場合、労務トラブルに発展するリスクがあります。

最終的に就業可能な業務がなく、雇用契約の継続が困難であると判断される場合は、就業規則の規定(例:休職期間満了による退職)にもとづき、慎重に手続きを進めましょう。

加えて、退職後の流れについても退職前に説明やフォローがあるとより望ましいです。

従業員の職場復帰支援において、企業と従業員を繋ぐ重要な役割を担う産業医

円滑な復職支援において、産業医が担う役割は重要です。主治医が「治療」の専門家であるのに対し、産業医は「職場と医学」の専門家として業務遂行能力を判断します。

主治医と産業医の役割の違いを理解し、密に連携することが不可欠です。

| 役割 | 主治医 | 産業医 |

| 専門領域 | 治療の専門家 | 職場と医学の専門家 |

| 判断基準 | 日常生活における回復度 | 職場の負荷を考慮した業務遂行能力 |

| 主な役割 | 病状の診断と治療 | 安全に就業可能かの判断・助言 |

主治医と産業医の役割の違い

主治医と産業医の役割は、以下のように異なります。

- ●主治医:日常生活における病状の回復度を医学的に判断する「治療の専門家」

- ●産業医:職場の業務内容や負荷を理解した上で、「安全に就業可能か」という業務遂行能力を医学的に判断する「職場と医学の専門家」

「復職可能」という主治医の診断書が出ても、産業医が職場の状況をかんがみて「時期尚早」と判断することは少なくありません。

最終的な判断責任は企業にあるため、職場の実情を理解している産業医の意見を重視することが、安全配慮義務を果たす上で重要です。

▼関連記事はコチラ

産業医とは?3つの役割と7つの職務内容、選任義務、選び方を解説

産業医との効果的な連携方法

産業医を有効に活用するためには、企業側の情報提供が鍵となります。

正確な職場情報の提供本人が担当する業務の具体的な内容、一日の流れ、必要な能力、職場の人間関係などをまとめた資料を、事前に産業医へ共有しましょう。

連携のポイント①:早めの相談

休職に入った初期段階から産業医に情報共有し、関与を求めることで、一貫した支援が可能になります。

連携のポイント②:復職後のフォロー面談の同席

人事担当者が産業医面談に同席することで、医学的な助言を直接聞き、その後の対応に活かすことができます。

外部の専門家を頼るという選択肢

社内に産業医がいない、あるいは現在の産業医の関与が薄いと感じる場合は、外部の産業医紹介サービスを活用することもおすすめです。

専門家による的確なサポートは、休職者支援における一つの指針となり、従業員の円滑な復帰と再発防止につながります。

複雑で専門的なプロセスを自社だけで抱え込まず、専門家の力を借りることが、結果的に企業と従業員の双方を守ることになるでしょう。

まとめ:最適な職場復帰支援で、社員と会社の未来を守る

従業員のメンタルヘルス不調による休職は、今やどの企業にとっても重要な経営課題です。休職者が発生しても慌てず、一貫したプロセスで対応することが求められます。

厚生労働省の手引きに基づく「5つのステップ」に加え、職場の実情を理解した産業医の専門的な判断こそが、円滑な復帰と再発防止の鍵となります。

「具体的な職場復帰支援プログラムの作成方法がわからない」「産業医はいるが、復職支援の経験が豊富ではない」などでお悩みの場合は、産業医紹介サービスの利用も選択肢の一つです。悩みに直面することもあるでしょう。

ワーカーズドクターズでは、職場復帰プログラムの構築から運用まで、豊富な経験がある産業医のご紹介が可能です。個別のケースに応じた具体的な支援プランのご相談にも対応し、人事担当者様の負担を軽減しながら、最適な復職支援体制の構築をサポートします。

従業員と会社の未来を守るための第一歩として、まずはお気軽にお問い合わせください。

おすすめの資料