治療と仕事の両立支援〜企業や産業医が従業員のためにできること

- 産業保健

近年、がんや慢性疾患などの治療を行いながら働くことを希望する人の割合は増加しており、治療と仕事の両立支援は企業にとって重要な課題となっています。従業員が安心して働き続けられる環境を整えるには、産業医とともに企業側の担当者が連携し、柔軟な勤務体制の整備や職場復帰支援など、個々の状況に応じたサポートが不可欠です。

今回は、企業や産業医が果たすべき役割や具体的な取り組みについて紹介していきます。

おすすめの資料

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】職場復帰支援の流れとポイント(復職支援で使える各種フォーマット付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

メディカルリソースの産業保健サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【保健師監修】産業保健師導入ガイド

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

内航船企業向け産業医サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

ワーカーズドクターズ 産業医名鑑Vol.1

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

運輸業界における2024年問題と導入事例

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

すぐ使える!職場巡視チェックシート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】衛生委員会テーマサンプル集(今月の衛生講話資料付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

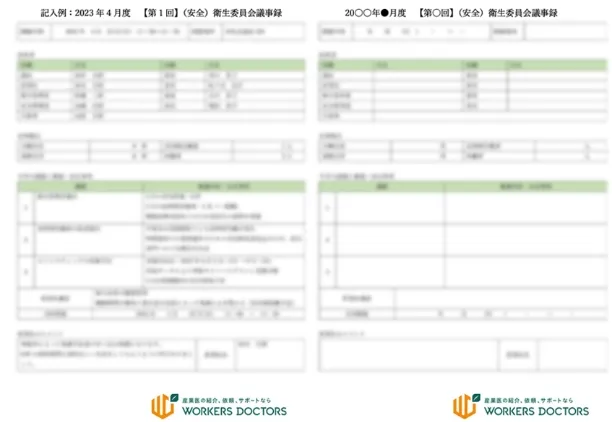

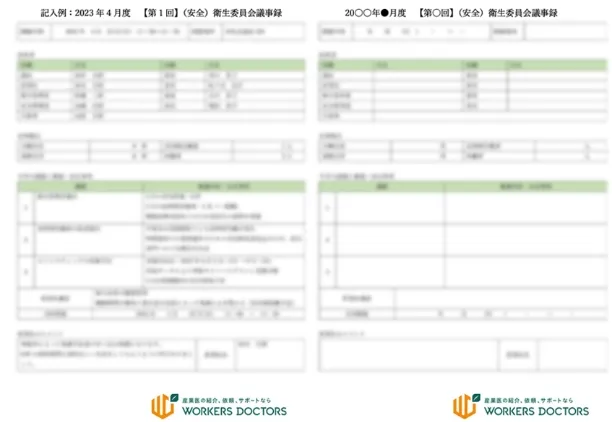

(安全)衛生委員会議事録テンプレート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業保健導入に役立つ法的義務チェックリスト

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

顧問産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

専属産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

1.治療と仕事の両立支援とは?

1-1 病気を抱えた労働者の現状

近年、医療の進歩により、がんや慢性疾患を抱えながらも働き続けることが可能となってきています。しかし、治療と仕事を両立するには、通院のことや体調の波などによる負担が大きいこともあり、職場の理解と支援が不可欠です。

治療と仕事の両立支援とは、疾病を抱えながらも働く意欲のある労働者に対して、職場が適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行うことを指します。厚生労働省のガイドラインによると、病気を理由に1か月以上連続して休業している従業員がいる企業における原因疾患の割合は、メンタルヘルスが38%、がんが21%、脳血管疾患が12%とされており、治療と職業生活の両立が多くの企業にとって現実的な課題であることがわかります。さらに、「2022(令和4)年国民生活基礎調査」によれば、仕事をしながらがんの治療を受けている患者は135万2千人に上るなど、支援の拡充は今後ますます求められると考えられます。

参考:

・厚生労働省「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」

・厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」

・厚生労働省「2022(令和4)年国民生活基礎調査の概要 統計表」

1-2 疾病に関する考え方の変化と課題

がんや心疾患などは、かつては「不治の病」とされていましたが、医療技術の進歩により早期発見で適切な治療を受けることで、長期的にコントロールしながら生活することができるようになってきています。これにより、病気になったら退職しなければならないという従来の考え方から、病気を治療しつつ働き続けることを選ぶことも可能になりました。その一方で、制度や本人も含めた周囲の人々の意識の面ではまだ課題も多く残されています。例えば、治療と仕事の両立に対して従業員自身の理解が不十分である場合、無理をしてしまうケースや自ら退職を選んでしまうケースがあります。また、職場側の理解不足や支援体制の未整備も大きな問題です。柔軟な勤務形態や休暇制度等が整っておらず、治療と仕事の両立に対し、理解が進んでいない状況では、従業員は安心して働き続けることができません。企業全体として治療と仕事の両立に対する理解を深め、制度面・心理面の両面から支援体制を強化していくことが求められています。

1-3 職場における両立支援の現状と課題

厚生労働省の調査によれば、多くの企業が両立支援の必要性を認識している一方で、実際に具体的な制度を整備・運用している企業は限られており、中小企業を中心に支援体制の構築が遅れている現状があります。

また、企業によっては就業規則や制度は整っていても、現場での運用がうまくいかない、あるいは管理職や同僚の理解不足により、制度が活用されにくいという課題も存在します。とくに、業務量の調整や勤務時間の柔軟化などには周囲の協力が不可欠であり、職場全体の風土やコミュニケーションにも大きな影響を与えます。

さらに、従業員自身が病気を職場にどのように伝えるべきか悩んだり、病気に対する偏見を恐れて申告を控えたりするケースも少なくありません。そのため、企業側の対応として相談窓口の確保や情報提供体制を整えることも重要です。

このように、制度と運用、企業文化の3つの視点から両立支援の課題を捉え、産業医や人事担当者が中心となって継続的な改善をはかっていくことが求められています。

2.両立支援を行うための事前準備

2-1 企業が行うべき環境整備

治療と仕事を両立することは、病気を抱えながら働く従業員にとって、精神的・身体的負担となることがあります。その負担を軽減し、安心して働き続けられる職場環境をつくるためには、企業があらかじめ適切な環境整備を行うことが重要です。

まず、柔軟な勤務体制の整備が欠かせません。たとえば、通院や体調に応じて勤務時間を調整できるフレックスタイム制度や在宅勤務制度の導入は、治療との両立を支える大きな助けになります。また、短時間勤務や段階的な職場復帰など、個々の状態に応じた柔軟な対応が重要です。

経済的な不安を軽減するための情報や制度の活用も重要です。治療費の負担に関しては、傷病手当金や高額療養費制度などの公的医療支援制度を知らない従業員も多いため、企業がこれらの制度についての情報を提供し、必要に応じて社内外の専門家に相談できる体制を整える必要があります。病気を抱える従業員は、誰に相談すればよいのか分からない、申告したことで不利益を被るのではないかといった不安を抱えがちです。そのため、相談窓口や担当者を明確にし、従業員が安心して相談・申請できる環境を整えましょう。

また、職場内での理解を促すための啓発活動も重要です。両立支援のための職場ルールや支援方針を策定し、定期的に従業員や管理職に対して周知・研修を行うことで、組織全体としての理解と協力体制を強化できます。

このように、制度・体制・社内コミュニケーションの3つの側面から環境を整えることが、従業員の不安を軽減し、長期的に働き続けられる職場づくりの鍵となります。

2-2 両立支援のための制度・体制の整備

両立支援には法的な義務はありませんが、企業が自主的に制度や体制を整備することが就業の継続を可能にし、離職の防止につながります。

具体的には、以下のような制度の導入・運用が効果的です。

・時間単位の有給休暇制度

従来の1日単位・半日単位の有給休暇に加え、1時間単位での取得を可能にすることで、通院や検査のために休暇を取得しやすくなり、業務への影響を最小限に抑えつつ治療を受けることができます。

・時差出勤制度

体調に合わせた通勤が可能になり、通勤ラッシュを避けることで身体的負担を軽減できます。通院時間の確保にもつながります。

・フレックスタイム制度

治療や体調管理に合わせて勤務時間を調整しやすく、仕事と治療の両立をはかりやすくなります。

・在宅勤務、テレワーク制度

体調がすぐれない日でも無理なく勤務を継続でき、通勤負担もなくなります。感染症流行期には、感染リスクの回避にも有効です。

・短時間勤務、段階的な職場復帰支援

勤務時間や業務量を段階的に戻していくことで、体力の回復に応じて無理なく仕事に復帰でき、再発や体調悪化のリスクを軽減できます。

これらの制度は、すべての企業に一律に求められるものではありませんが、各職場の実情に応じて検討し、整備することが望まれます。

3.両立支援の進め方

3-1ガイドラインに基づいた両立支援の進め方

「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に基づいて、ステップごとに両立支援の進め方を解説します。

Step 1:両立支援のための環境整備を行う

従業員が安心して治療と仕事を両立できるよう、制度や体制の整備を行う段階です。

■ 実施内容:

・社内方針の明確化と周知

両立支援に取り組む方針を明文化し、経営層から全従業員へメッセージを発信。

・担当者の選任

両立支援を担当する窓口(人事・労務担当者、産業保健スタッフなど)を設置。

・相談体制の整備

従業員が安心して相談できる仕組みを整備(プライバシーの配慮も重要)。

・社内制度の整備

短時間勤務、時差出勤、在宅勤務、休職・復職制度などのルール整備。

・関係者との連携体制

産業医、保健師、外部医療機関などとの連携体制を構築。

Step 2:従業員からの申出に基づき、情報収集を行う

従業員から治療との両立について相談や申出があった場合に、必要な情報を適切に把握する段階です。

■ 実施内容:

・本人からのヒアリング

病気の状況や治療計画、就労に関する希望を確認。

・主治医や産業医からの意見聴取

主治医の「診療情報提供書」や「就業上の配慮に関する意見書」などを活用。必要に応じて、産業医が主治医と連携して意見交換。

・職場の実情確認

業務内容、労働時間、職場環境などを整理し、配慮の必要性を検討。

Step 3:収集した情報と本人からの要望に基づき、具体的措置を検討する

収集した医療情報や本人の希望、職場の状況を踏まえ、就労継続に向けた配慮措置の具体案を検討する段階です。

■ 実施内容:

・本人の要望と医療的意見をすり合わせ

本人の希望と医師の意見のバランスをとる。

・配慮措置の検討

勤務時間の短縮・変更、仕事内容の一部変更、通院時間の確保など。

・関係者との調整

所属部署、上司、人事、産業医などが連携し、支援策を検討。

・実施可否の判断

職場で実行可能な措置かどうかを判断(他の従業員への影響なども配慮)。

Step 4:Step3で検討した具体的措置を実施する

検討した支援策を実際に職場で実施し、必要に応じて見直しながら継続的に支援していく段階です。

■ 実施内容:

・支援策の導入

実際に勤務時間や業務内容を変更するなど、従業員と相談した上で決定した措置を実施。

・フォローアップ体制の構築

定期的に本人や上司と面談を行い、支援内容が適切かを確認。

・状況の変化への対応

病状の変化や治療計画の変更に応じて、措置の見直しや追加支援を検討。

・復職支援プランの活用

休職していた場合は、段階的な復職プログラムを活用。

3-2 職場内での情報共有の重要性

両立支援を円滑に進めるためには、職場内での情報共有が非常に重要です。

特定の従業員が両立支援を受ける場合、勤務時間の短縮や突発的な休暇によって業務の調整が必要になり、一時的に上司や周囲の同僚に負担がかかることがあります。そのため、周囲に必要な情報を提供・共有し、理解を得るように努めることが望ましいです。

情報共有によって、以下のような効果が期待できます:

・職場全体の理解と協力を得やすくなる

なぜこの支援が必要なのか、どの程度の期間・内容で支援が行われるのかを共有することで、不公平感や誤解を防ぐことができます。

・業務の引き継ぎや調整がスムーズに進む

関係者が状況を把握していれば、突発的な対応にも柔軟に協力しやすくなります。

・支援を受ける本人も安心して働ける

周囲の理解があることで、精神的な負担が軽減され、生産性やモチベーションの維持につながります。

円滑なコミュニケーションと協力体制を築くことで、職場全体の生産性と働きやすさの向上にもつながります。

4.まとめ:両立支援の第一歩は、職場の理解と柔軟な対応から

両立支援の第一歩は、職場全体で病気を抱える従業員への理解を深め、柔軟に対応する姿勢を持つことです。治療と仕事の両立には、制度の整備だけでなく、安心して相談できる風土や個々の状況に応じた配慮が重要です。理解と対話を基盤にした支援体制の構築が両立支援の土台となります。産業保健専門家を含め、積極的に議論していきましょう。

おすすめの資料

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】職場復帰支援の流れとポイント(復職支援で使える各種フォーマット付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

メディカルリソースの産業保健サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【保健師監修】産業保健師導入ガイド

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

内航船企業向け産業医サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

ワーカーズドクターズ 産業医名鑑Vol.1

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

運輸業界における2024年問題と導入事例

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

すぐ使える!職場巡視チェックシート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】衛生委員会テーマサンプル集(今月の衛生講話資料付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

(安全)衛生委員会議事録テンプレート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業保健導入に役立つ法的義務チェックリスト

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

顧問産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

専属産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード