心理的安全性とリーダーシップの関係性とは?組織の成長を促す方法

- メンタルヘルス

- この記事のポイント

-

- ● 心理的安全性がチームの生産性向上に不可欠である理由を、Googleの研究を交えて理解できる。

- ● リーダーが明日から実践できる「傾聴」「自己開示」「質問」などの具体的な行動がわかる。

- ●心理的安全性を「ぬるま湯組織」にせず、高い成果を出す「学習する組織」を作る方法を学べる。

「チームに活気がなく、会議は静まり返っている」「部下が本音を話してくれず、信頼関係を築けているか不安だ」「指示待ちのメンバーが増え、新しい挑戦が生まれない」――。多くのリーダーが、このような組織の課題に直面しているのではないでしょうか。

組織の課題を解決する鍵として、近年「心理的安全性」という言葉が注目されています。しかし、言葉だけが先行し、具体的に何をすればよいのかわからないという声も少なくありません。

この記事では、産業医監修のもと、心理的安全性について、定義から明日から実践できる具体的な行動、組織的な仕組みづくりまでを解説します。

心理的安全性を正しく理解し、実効性のあるリーダーシップを発揮することで、メンバーの主体的に活躍できるチームを育てていきましょう。

おすすめの資料

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】職場復帰支援の流れとポイント(復職支援で使える各種フォーマット付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

メディカルリソースの産業保健サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【保健師監修】産業保健師導入ガイド

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

内航船企業向け産業医サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

ワーカーズドクターズ 産業医名鑑Vol.1

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

運輸業界における2024年問題と導入事例

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

すぐ使える!職場巡視チェックシート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】衛生委員会テーマサンプル集(今月の衛生講話資料付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

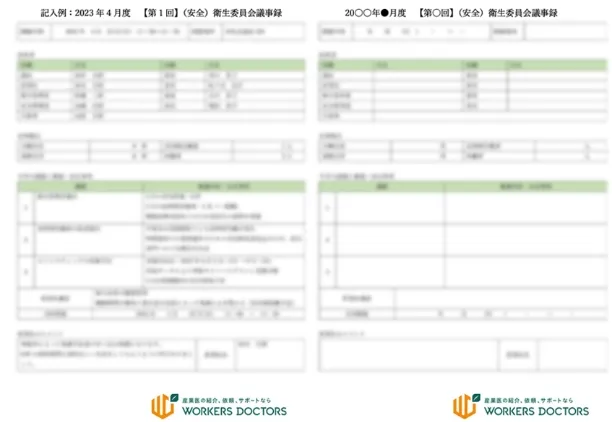

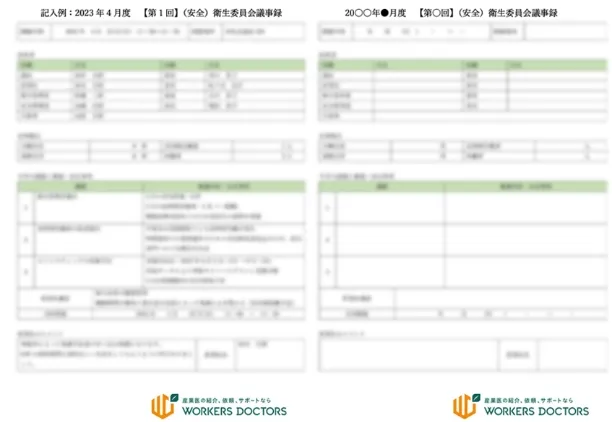

(安全)衛生委員会議事録テンプレート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業保健導入に役立つ法的義務チェックリスト

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

顧問産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

専属産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

心理的安全性とは?リーダーシップが組織の成果を左右する理由

心理的安全性とは、チーム内では対人関係のリスクを恐れることなく、誰もが安心して発言・行動できる状態のことです。

Google社の研究でチームの生産性を左右する最も重要な要素とされ、心理的安全性の醸成はリーダーの言動に大きく依存するため、マネジメントにおいて極めて重要な概念です。

参考:Google re:Work「『効果的なチームとは何か』を知る」

なぜ今、心理的安全性が重要なのか

心理的安全性が注目されるきっかけとなったのが、Google社の調査「プロジェクト・アリストテレス」です。

調査では、生産性の高いチームに共通する最も重要な因子は、個々のメンバーの能力ではなく「心理的安全性」であると結論付けられました。

生産性の向上や人材定着、変化の激しい時代と多様性への対応に必要な要素といえます。

理由①生産性を高め、人材定着につながる

心理的安全性の低さは離職率の悪化に直結します。Gallup社の調査によれば、心理的安全性が基盤となる従業員エンゲージメントが低い組織は、高い組織に比べて離職率が大幅に高いことが示されています。

従業員の知識や健康を資本と捉える「人的資本経営」においても、エンゲージメントを高め、優秀な人材の定着を促す土台として心理的安全性の確保は極めて重要です。

参考:Gallup「State of the Global Workplace」

理由②変化の激しい時代を勝ち抜く競争力になる

変化が激しく予測困難な現代の経営環境では、市場の変化や新たなリスクに迅速に対応し、イノベーションを生み出し続けることが企業の持続的な成長に不可欠です。

そのためには、立場にかかわらず誰もが率直に意見やアイデアを表明できる環境が欠かせません。

心理的安全性は、現場からの貴重な声を引き出し、組織全体の競争力を高める源泉となります。

理由③多様性を組織の力に変えられる

ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進にも、心理的安全性は不可欠な土壌です。

多様な背景や価値観を持つ人材が集まっても、少数派の意見が言いにくかったり、自分らしさを出すことに不安を感じたりする雰囲気では、多様性を組織の力に変えられません。

心理的安全性は、誰もが「自分は受け入れられている」と感じ、安心して発言・貢献できる環境を作り、真のインクルージョンを実現するための前提条件です。

参考:Edmondson, A. C. (2018). The Fearless Organization.

心理的安全性が低い組織に共通する4つの不安

心理的安全性が低い職場では、従業員は自己防衛的になり、本来の能力を発揮できません。

具体的には、以下の4つの不安が、従業員の自発的な行動を妨げていると考えられています。

| 不安の種類 | 具体的な行動 |

| 無知だと思われる不安 | 「こんな初歩的な質問をしたら、能力が低いと思われるかもしれない」と恐れ、質問をためらう。 |

| 無能だと思われる不安 | 「ミスをしたら、無能の烙印を押されるのではないか」と恐れ、自分の失敗を隠してしまう。 |

| 邪魔をしていると思われる不安 | 「会議で発言したら、議論の邪魔になるかもしれない」と感じ、意見の表明を控える |

| ネガティブだと思われる不安 | 「反対意見を述べたら、非協力的な人間だと思われるかもしれない」と懸念し、問題提起をしない。 |

参考:Building a psychologically safe workplace | Amy Edmondson | TEDxHGSE

リーダーシップが心理的安全性の鍵を握る

チームの心理的安全性の状態は、リーダーの日々の言動や振る舞いによって大きく左右されます。

リーダーがメンバーの発言を頭ごなしに否定したり、ミスを厳しく追及したりすれば、チームのコミュニケーションは停滞するでしょう。

逆に、リーダーがメンバーに敬意を払い、誰もが安心して発言できる場をつくることで、チームの心理的安全性は高まります。

リーダーの存在そのものが、職場のメンタルヘルス文化を形成する上で、重要な役割を担っています。

メンバー一人ひとりに求められるフォロワーシップ

リーダーの役割は絶大ですが、心理的安全性はリーダーだけが作るものではありません。

チームメンバーの一人ひとりが「自分も心理的安全性を高める当事者である」と意識し、互いの意見に敬意を払い、建設的なフィードバックを心がけるフォロワーシップを発揮することも同様に重要です。

リーダーが明日から実践すべき5つの具体的行動

リーダーが心理的安全性を高めるには、特別なスキルは必要ありません。「傾聴と承認」「自己開示」「未来志向の質問」「失敗の学習化」「感謝の伝達」という5つの意識的な行動を日々積み重ねることが重要です。明日から実践できる5つの具体的な行動を紹介します。

| 行動 | 目的 |

| 傾聴と承認 | 「こんな初歩的な質問をしたら、能力が低いと思われるかもしれない」と恐れ、質問をためらう。 |

| 自己開示 | 「ミスをしたら、無能の烙印を押されるのではないか」と恐れ、自分の失敗を隠してしまう。 |

| 未来志向の質問 | メンバーの思考を前向きにし、主体的な行動を促す |

| 失敗の学習化 | 挑戦を奨励し、チーム全体の経験価値を高める |

| 感謝の伝達 | メンバーの貢献を可視化し、職場の士気を高める |

行動①:傾聴と承認で「発言しやすい雰囲気」を作る

リーダーの重要な役割は、メンバーが安心して話せる「場」を作ることです。話しやすい雰囲気づくりには、相手の話を真摯に聴き、受け止める姿勢が全ての基礎となります。

メンバーが話している最中に、自分の意見を挟んだり結論を急いだりせず、まずは最後まで忍耐強く耳を傾けてみてください。

そして、意見の内容を即座に評価するのではなく、まず「意見を言ってくれてありがとう」と、発言した行動そのものを承認し、感謝を伝えます。

傾聴を積み重ねることが、メンバーの「何を言っても大丈夫だ」という安心感につながります。

行動②:弱さを見せる「自己開示」で信頼関係を築く

完璧さを装うリーダーの前では、部下も自身の弱さや仕事上の失敗を打ち明けられません。むしろ、リーダーが率先して自己開示を行うことは、チームにオープンなコミュニケーション文化を根付かせる上で有効です。

「この分野は詳しくないから、教えてほしい」「先日の判断は、私のミスだったかもしれない」など、リーダーが自らの不完全さを率直に認めることで、メンバーは失敗を過度に恐れなくなります。

自分の過去の失敗談を共有することも、メンバーとの心理的な距離を縮めやすくなるでしょう。

行動③:「詰問」をやめ、未来志向の「質問」を増やす

質問は情報を引き出すだけでなく、関係性を築くためのコミュニケーション手法だと認識しましょう。「なぜ、できなかったんだ?」という過去を責める詰問調の問いかけは、相手を萎縮させる原因になります。

代わりに、「どうすれば、次はうまくいくと思う?」「目標達成のために、何が障壁になっているかな?」など、未来志向・解決志向の問いかけを心がけましょう。

相手が自由に考え、話せるオープンクエスチョンを多用することで、対話が深まり、メンバーの主体性を引き出せます。

行動④:失敗を「学習の機会」と捉え、挑戦を促す

心理的安全性の高いチームでは、失敗は非難の対象ではなく、貴重な学習の機会と捉えられます。ミスやトラブルが発生した際に、個人の責任を追及する「犯人探し」に終始してはいけません。

チーム全体の問題として捉え、「この失敗から何を学べるか」「どうすれば再発を防げるか」という学習の機会に転換する文化をリーダーが主導してつくることが重要です。

行動⑤:貢献への「感謝」を伝え、チームの士気を高める

日々の業務におけるメンバーの貢献やファインプレーを見逃さず、感謝や称賛を具体的に伝えることは、チームの士気を高める上で効果的です。

「ありがとう」を口頭で伝えるだけでなく、チャットツールでスタンプを送ったり、チーム全体が見える場で称賛したりするなど、感謝や承認を可視化する仕組みを取り入れるとよいでしょう。

ポジティブなコミュニケーションは、従業員のエンゲージメント向上につながります。

▼関連記事はコチラ

組織全体で心理的安全性を高める方法と仕組みづくり

心理的安全性の醸成は、リーダー個人の努力だけでなく、企業として取り組むべき経営課題です。

サーベイによる現状把握から始め、管理職研修の実施、1on1ミーティングの定例化といった仕組みを構築することで、文化として定着させられます。

組織導入の3ステップ

心理的安全性の向上は、リーダー個人の努力だけでは限界があり、企業全体で取り組むべき経営課題として捉える必要があります。

心理的安全性を社内の文化として定着させるには、以下の計画的なアプローチが有効です。

| ステップ | 概要 | 具体例 |

| ①現状把握と目的設定 | サーベイなどを活用して組織の現状を客観的に把握し、「離職率を〇%低下させる」といった具体的な経営目標と結びつけて目的を設定します。 |

・社員意識調査の実施 ・離職率の算出と目標設定 ・部署ごとの課題分析 |

| ②研修・教育の実施 | 経営層から一般従業員まで、階層別に研修を実施し、心理的安全性に関する共通の知識と認識を組織全体で醸成します。 |

・管理職向け研修 ・新入社員向け研修 ・全社向けワークショップの開催 |

| ③仕組みへの反映 | 研修で学んだ行動が実践されるよう、具体的な「仕組み」に落とし込みます。 |

・1on1ミーティングの定例化 ・挑戦を評価する人事制度の見直し ・フィードバック文化の定着 |

リモートワーク環境下で特に意識すべきこと

リモートワークでは、オフィスワークに比べると偶発的なコミュニケーションが減少し、信頼関係を構築しにくい傾向があります。

テキスト上のやりとりでは、意識的にポジティブな絵文字を活用するなど、感情やニュアンスが伝わる工夫が必要です。

また、雑談専用のチャットチャンネルを設けるなど、意図的にインフォーマルな交流の場を設けることも重要です。

メンバーの状況が見えにくくなるため、定期的な1on1ミーティングの重要性はオフィスワーク以上に高まります。

効果測定の指標(KPI)

取り組みの価値を可視化し、改善に繋げるためには、定量的な指標(KPI)の設定が不可欠です。

離職率やエンゲージメントサーベイのスコアといった「結果指標」と、心理的安全性サーベイのスコアや1on1の実施率といった、結果に先行して変化する「プロセス指標」を組み合わせてモニタリングすることが有効です。

| カテゴリ | KPIの例 | 測定方法 |

| 結果指標 | 離職率・定着率、メンタルヘルス不調による休職率 | 人事データ |

| エンゲージメントサーベイのスコア | 定期的な従業員サーベイ | |

| プロセス指標 | 心理的安全性サーベイのスコア | 定期的な従業員サーベイ |

| 1on1ミーティングの実施率・満足度 | ツールによる記録、サーベイ |

よくある誤解|心理的安全性を「ぬるま湯組織」にしない方法

心理的安全性は、単なる「仲良しごっこ」や「ぬるま湯」とは異なります。

むしろ、高い仕事の基準や健全な意見対立を可能にするための「土台」です。プレッシャーと安心感を両立させることで、チームのパフォーマンスを最大限に発揮できます。

「仲良しごっこ」と「心理的安全性」は違う

最も注意すべきは、心理的安全性を「馴れ合い」や「仲良しごっこ」と誤解してしまうことです。

心理的安全性は、厳しい要求や意見対立を避ける「ぬるま湯」状態とは正反対の概念です。

むしろ、成果への健全なプレッシャーと両立してこそ、心理的安全性の真価を発揮します。

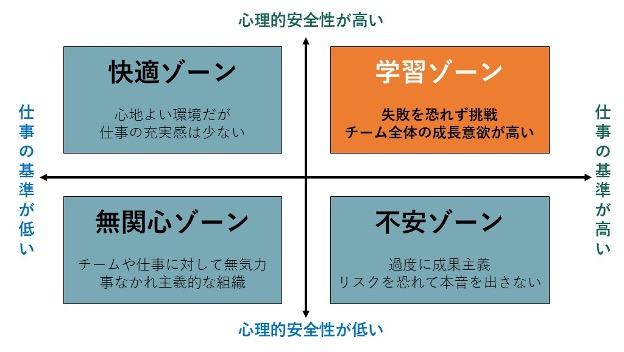

目指すべきは「学習ゾーン」

エドモンドソン教授は、心理的安全性と「仕事の基準(成果への要求度)」という2つの軸で組織を4つに分類しました。

最高のパフォーマンスを発揮するのは、心理的安全性と仕事の基準が共に高い「学習ゾーン(高パフォーマンスゾーン)」です。

リーダーは、メンバーが安心して意見を言える環境を確保すると同時に、チームとして高い目標を掲げる責任があります。

参考:Edmondson, A. C. (2018). The Fearless Organization.

健全な意見対立をマネジメントする

心理的安全性が高まり、メンバーが率直に意見を言うようになると、必然的に意見の対立(コンフリクト)は増加します。

リーダーには、「建設的コンフリクト」へ昇華させるファシリテーション能力が必要です。建設的コンフリクトとは、建設的な議論によって新たなアイデアや解決策を生み出し、対立したメンバー双方が成長につながる対立です。

対立を「個人vs個人」ではなく「アイデアvsアイデア」の構図で捉え直し、議論を通じてより良い結論を目指すリーダーの姿勢が求められます。

心理的安全性の高い職場づくりは産業医にご相談を

心理的安全性の高い職場づくりは、メンタルヘルスなど専門的な知見が求められる経営課題です。

産業医は、ストレスチェック結果の専門的な分析や管理職研修などを通じて、客観的な立場から組織の心理的安全性の向上を力強く支援します。

産業保健の専門家としての産業医の役割

心理的安全性の向上は、従業員の精神的な健康を守り、組織の生産性を高める「産業保健活動」の一環です。

しかし、自社だけで体系的に進めるには困難が伴う場合もあります。

産業保健の専門家である産業医は、以下のような支援を通じて企業の対策を後押しできます。

| サービス内容 | 詳細 |

| ストレスチェック結果の専門的分析と助言 | 集団分析結果から職場のストレス要因を特定し、科学的根拠に基づいた職場環境改善策を助言 |

| 管理職向けラインケア研修の実施 | 部下のメンタル不調のサインに早期に気づき、適切に対応するためのラインケア研修を提供 |

| 従業員面談による早期介入 | 従業員との相談(面談)を通じて、個人が抱える問題を早期に発見し、メンタルヘルス不調を未然に予防 |

ワーカーズドクターズが提供するサポート

何から手をつければよいかわからない、あるいは現在の取り組みが本当に効果的なのか不安、といったお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

ワーカーズドクターズでは、貴社の課題や状況に合わせた最適な産業医を紹介し、専門的な立場から心理的安全性の高い職場環境づくりをトータルで支援します。まずは自社の課題整理からでも、お気軽にご相談ください。

嘱託産業医サービス | 産業医の紹介ならワーカーズドクターズまとめ:心理的安全性の向上はリーダーの意識変容と組織的な仕組みで実現できる

心理的安全性の高い組織づくりは、リーダーの意識的な行動と組織的な仕組みの両輪で実現できます。

まずは、明日からの1on1ミーティングで、部下の話を最後まで聴くことから始めてみてはいかがでしょうか。

一方で、「管理職によって意識に差がある」「全社的な取り組みとして体系的に進めたい」といった課題がある場合には、専門家による研修が効果的となるため、セミナー開催などを検討してみると良いでしょう。

おすすめの資料

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】職場復帰支援の流れとポイント(復職支援で使える各種フォーマット付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

メディカルリソースの産業保健サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【保健師監修】産業保健師導入ガイド

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

内航船企業向け産業医サービス

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

ワーカーズドクターズ 産業医名鑑Vol.1

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

運輸業界における2024年問題と導入事例

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

すぐ使える!職場巡視チェックシート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

【産業医監修】衛生委員会テーマサンプル集(今月の衛生講話資料付き)

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

(安全)衛生委員会議事録テンプレート

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業保健導入に役立つ法的義務チェックリスト

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

顧問産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

専属産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード

-

お役立ち資料を無料配布中

産業医サービスのご紹介

こんな方におすすめ

資料ダウンロード