心の健康づくり計画とは? 概要とその目的

働くうえでストレスや、強い不安を抱えている労働者の割合は年々増加しています。それに伴い、メンタルヘルス不調による労働災害の発生件数も増加傾向にあり、心の健康問題は国にとっても企業にとっても、重要な課題となっています。これらの問題を解決すべく、厚生労働省は2006年3月(2015年11月30日改正)に「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針)を定め、職場におけるメンタルヘルス対策を推進してきました。また、労働災害を防止する目的で策定された「第14次労働再来防止計画」(2023年4月〜2028年3月までの5か年計画)でも8つの重点施策のうちの1つとして、メンタルヘルス対策のさらなる推進が急務とされています。

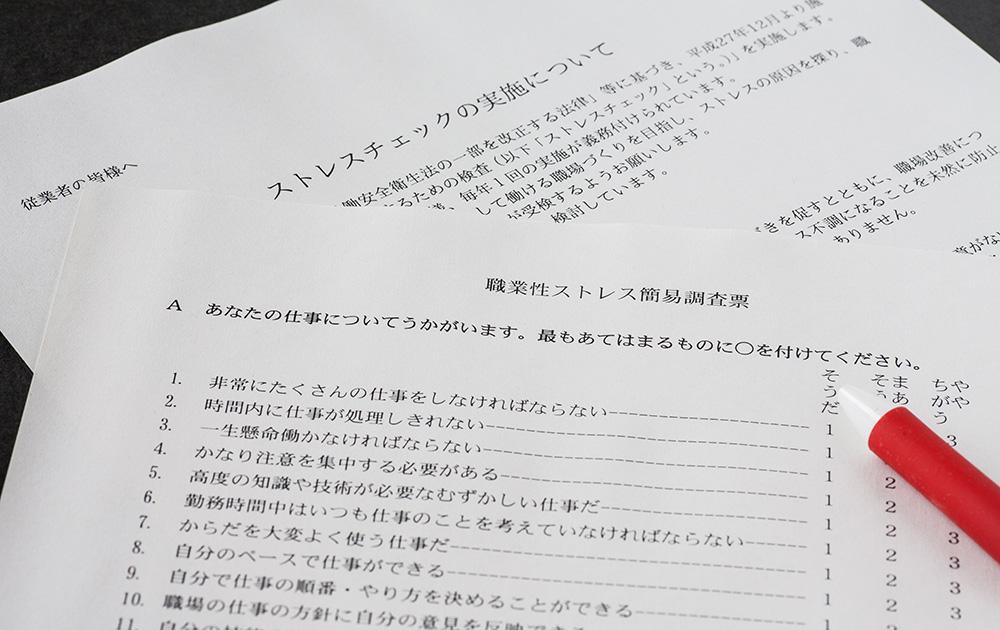

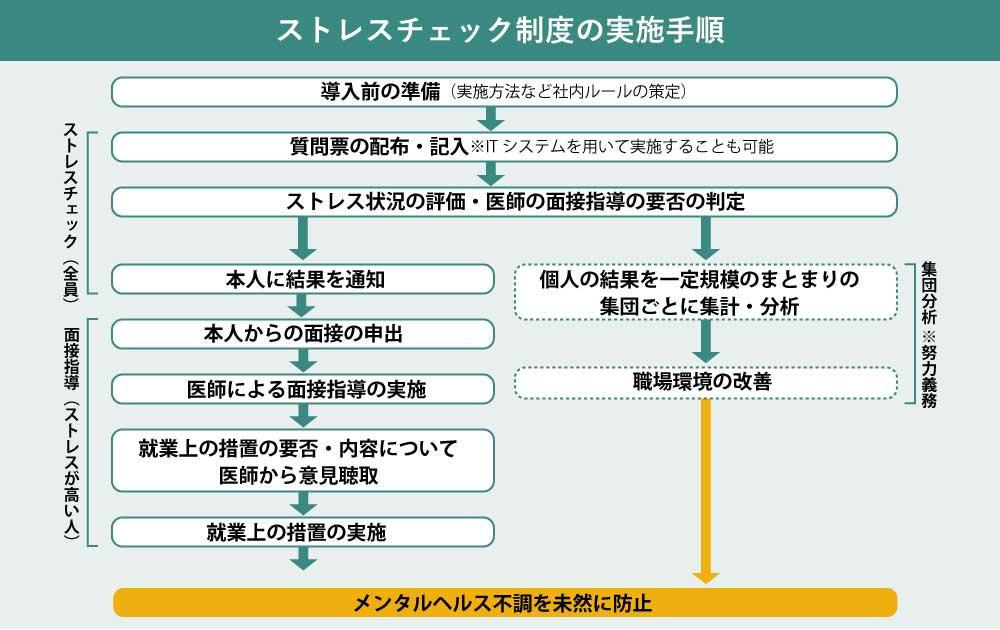

メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について、労働者の安全と衛生について定めた法律である労働安全衛生法の第69条では、「事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない」と記されています。現在、メンタルヘルス対策の取り組みとして義務化されているのは年に1度のストレスチェック(労働者数が50人以上)で、心の健康づくり計画の策定・実施に関しては明確な罰則規定はありません。しかしながら、ストレスチェックの実施計画を含め、職場全体で心の健康づくり計画を策定・実施することは、メンタルヘルス不調を起こしにくい、つまり働きやすい職場環境づくりにつながります。具体的な心の健康づくり計画の策定は、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」でも推奨されています。

心の健康づくり計画に盛り込むべき7つの項目

心の健康づくり計画に盛り込むべき事項について、厚生労働省の「職場における心の健康づくり〜労働者の心の健康の保持増進のための指針〜」では次の7項目を掲げています。以下でそれぞれの項目について解説します。

- ①事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること

- ②事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること

- ③事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること

- ④メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること

- ⑤労働者の健康情報の保護に関すること

- ⑥心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること

- ⑦その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること

参考:厚生労働省「職場における心の健康づくり〜労働者の心の健康の保持増進のための指針〜」より

①事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること

事業者の代表がメンタルヘルス対策に会社全体で取り組むことを表明することで、従業員も自分事として捉えることができ、計画・実施がスムーズに進みます。衛生委員会などで②以下の具体的な内容を盛り込んだ計画を話し合い、議事録や掲示物などで会社全体に途中経過の取り組みを共有することも重要です。

②事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること

メンタルヘルスケアについて、具体的な目標を掲げ、どのような体制づくりをしていくのか(相談窓口の設置など)を決めましょう。メンタルヘルス対策で重要な役割を担っているのが産業医などの産業保健職です。産業医が社内にいる場合には従業員に紹介し日頃から相談しやすい環境作りをすることも大切です。

③事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること

事業場ごとの現状や問題点を把握することは、計画を立てるのに必要なものです。長時間労働の実態把握など、人事総務担当者を含めて問題を洗い出しましょう。

④メンタルへルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること

社内に産業医や産業保健師などの産業保健職がいない場合には、地域の産業保健センター(地さんぽ)などに相談してみましょう。地さんぽとは、特に小規模事業者に対して産業保険に関する専門的なアドバイスを提供している公的機関です。

⑤労働者の健康情報の保護に関すること

メンタルヘルスという健康情報、個人情報を扱うため、個人情報保護と労働者の意思の尊重に十分な配慮をすることが重要です。

⑥心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること

策定した心の健康づくり計画をもとに、ストレスチェックなどの具体的な取り組みを実施したら、その結果に対する計画の評価と見直しを行いましょう。特にストレスチェックは産業医と共に集団分析を行い、事業所全体の改善点を洗い出し、次年度には改善できるように目指しましょう。

⑦その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること

労働者だけではなく管理監督者などに対して、それぞれの職務に応じた教育研修・情報提供を行います。事業場内に教育研修担当者を育てる社内外の研修システムなどの仕組みづくりも含まれます。

メンタルヘルス対策における3つの予防

心の健康づくり計画におけるメンタルヘルス対策は以下の一次予防、二次予防、三次予防を意識して行う必要があります。

一次予防:メンタルヘルス不調の発生自体を予防することを目指します。従業員一人ひとりにメンタルヘルスケアの必要性を周知し、ケアの方法について情報共有や研修などを行うことで、セルフケアができる環境やストレスが発生しにくい職場環境などを整えます。

産業医は、ストレスチェックの実施や、社内教育に関する対応が可能です。

二次予防:一次予防をしていても、メンタルヘルス不調を完全に予防することは困難です。二次予防ではメンタルヘルス不調の心配がある従業員の早期発見を目指します。職場を風通しの良い状態にしておくことで、周囲の人もメンタルヘルス不調の兆候を早期に発見することができるようになります。同僚や上司だけではなく、相談窓口や産業医面談など、複数の相談先があると安心です。

三次予防:三次予防ではメンタルヘルス不調者の復帰支援と再発予防を行います。一次、二次予防で防ぎきれずにメンタルヘルスの不調により、欠勤や休職することになった従業員に対しては、復帰プログラムを用意し、段階的に業務に戻れるようサポートします。また、必要に応じて柔軟な勤務形態や定期的な面談などを行い、再発を防ぐ環境を整えます。

産業医は復職プログラムの策定や実施において専門的なアドバイスを行うことができます。

これらの予防策を総合的に実施することで、メンタルヘルスを守る職場づくりが実現します。