新型コロナウイルスの感染爆発に伴い、従業員が就業中に新型コロナウイルスに感染し、労災を受ける「コロナ労災」が増加しています。新型コロナウイルスに関する労災については、もちろん医療従事者でなくても申請が可能です。ただし、コロナ労災に限らず従業員が労災申請をする場合、企業側もサポートするよう法律で定められているため、経営者や人事・労務担当者も知識が必要です。

そこで本記事では、新型コロナウイルスにおける労災認定の基準や企業がとるべき行動について、事例を交えながら詳しく解説していきます。

新型コロナウイルスの感染爆発に伴い、従業員が就業中に新型コロナウイルスに感染し、労災を受ける「コロナ労災」が増加しています。新型コロナウイルスに関する労災については、もちろん医療従事者でなくても申請が可能です。ただし、コロナ労災に限らず従業員が労災申請をする場合、企業側もサポートするよう法律で定められているため、経営者や人事・労務担当者も知識が必要です。

そこで本記事では、新型コロナウイルスにおける労災認定の基準や企業がとるべき行動について、事例を交えながら詳しく解説していきます。

新型コロナウイルスによる労災請求件数の状況

まずは、新型コロナウイルスの影響による労災請求件数の状況を見ていきましょう。令和4年10月31日時点の件数状況は下記の通りです。

| 請求件数 | 決定件数 | うち支給件数 | |

| 1.医療従事者等 | 81,238 |

59,293 |

59,025 |

| 2.医療従事者等以外 | 31,922 | 23,513 | 23,338 |

| 3.海外出張者 | 57 | 49 | 49 |

※集計時点は都道府県労働局から厚生労働本省が報告を受けた時点です。

※「医療従事者等」とは、患者の診療もしくは看護の業務、介護の業務または研究そのほかの目的で病原体を取り扱う業務に従事する者をいいます。

▼参考資料はコチラ

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数」

上記の請求件数を見てみると、新型コロナウイルスに感染する可能性が非常に高い医療従事者だけでなく、一般企業でも多くの従業員が労災申請していることがわかります。

加えて、医療従事者以外での申請が多い業種については、

このような状況になっています。医療従事者でなくても、人と関わることの多い業種に申請件数が集中している傾向です。

現在、厚生労働省はすべての業種の事業者に対し、業務上における感染が疑われる場合は積極的に労災申請の手続きを従業員に促し、感染防止策を徹底するように求めています。

新型コロナウイルスにおける労災の認定基準や対象者

次に、新型コロナウイルスにおける「労災の基準」や「対象者」について解説します。

【労災補償の考え方について】

労災補償そのものはコロナ禍以前から利用できましたが、コロナウイルスの感染拡大により「感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという本感染症の特性にかんがみた適切な対応」を必要とするようになりました。

そのため、業務起因性の考え方による労災の定義に加えて、下記のように臨時の対応がなされています。

「(労災の運用については)調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。」

この緩和対応により、新型コロナウイルスによる労災保険給付の対象は下記のようにまとめられています。

【労災保険給付の対象】

※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務 / (例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

申請及び、補償支給の条件も新型コロナウイルスの感染拡大により緩和されているので、従業員がコロナウイルスに感染してしまった場合は積極的に申請を促すといいでしょう。

▼参考資料はコチラ

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」

新型コロナウイルス感染症による労災認定事例4つ

対象者を把握した上で、実際に生じている労災認定の事例を4つご紹介します。

1. 営業職で労災認定されたケース

新型コロナウイルスの感染が発覚した際には、感染経路が特定されなかったCさん。しかし、発症前14日間に、事業所の同室で仕事をしていたほかの従業員も、新型コロナウイルスに感染していたことが確認されました。

直接的な原因は不明であったものの、

このように認められ、労災申請の支給が決定しました。

▼参考資料はコチラ

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症労災認定事例 (13) 建設業 営業職業従事者」

2. 販売店員で労災認定されたケース

発覚時点では、感染経路が特定できなかった販売店員のAさん。しかしながら、発症前14日間のうちに日々数十人との接客していたため、労働環境下での感染リスクが相対的に高いと判断されました。また、私生活でも感染リスクは非常に低いとされ、労災支給の対象となったそうです。

先ほどと同じく、コロナ労災認定のポイントは「労働環境」と「私生活」の2点です。そのため、私生活において感染リスクの高い行動をしていた場合は、労災申請が却下される可能性も考えられます。

▼参考資料はコチラ

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症労災認定事例 (14) 卸売業、小売業 販売店員」

3. 飲食店店員で労災認定されたケース

次は、飲食店での事例です。コロナウイルスの感染者が店舗に来店していたことが確認され、当日従事していたEさんがPCR検査を受けたところ、陽性者と判定。Eさん以外にも複数の従業員が感染したため、労働基準監督署における調査の結果、クラスターが発生したと認められました。

また、Eさんの感染経路は業務中であると特定されたため、労災申請についても補償支給が決定したそうです。

マスクを外した飲食・会話が伴う飲食店では、感染リスクが非常に高い傾向にあります。同時期に複数の従業員が感染していないかどうか、常日頃から検査するといいでしょう。

▼参考資料はコチラ

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例 事例5」

4. 保育士で労災認定されたケース

多くの子どもたちと密に関わる保育士も、感染リスクが高いとされています。

保育士のGさんは保育業務中に発熱し、PCR検査を行なったところ、新型コロナウイルスに感染していると発覚しました。また、同事業所においてGさん以外の保育士、園児にも複数の感染者が確認されたことから、クラスター発生が認定。

これにより、Gさんは感染経路が労働環境下にあると特定され、労災申請の補償支給が決定しました。

幼い子どもはマスクを着用できない場合もあり、おもちゃを口に含む、唾液・鼻水などを垂らしてしまう、といった感染リスクがあります。そういった子どもたちのお世話をする保育士は、非常に高リスクな労働環境にあると言えるでしょう。

コロナ労災申請の流れ

従業員が労働環境下で新型コロナウイルスに感染した可能性がある場合、コロナ労災の申請を検討してみてください。実際の申請の流れについて、解説します。

【1】従業員の新型コロナウイルス感染を確認

まず、従業員の新型コロナウイルス陽性確認をします。労働環境下での感染の疑いがあった時点で、事業所でPCR検査を実施するか、病院での検査を促すといいでしょう。

【2】補償給付支給の請求書を用意する

従業員の感染が確認され、労働環境下での感染が疑われる場合は、労災申請を行ないましょう。労災申請の書類は、お近くの労働基準監督署で配布しているほか、下記のサイトからダウンロードも可能です。

▼参考資料はコチラ

厚生労働省 休業補償給付支給請求書(様式第8号)

申請書(請求書)への記入項目は、主に下記のような内容です。

このほかにも、かなり多くの記入項目があります。従業員に任せきりでは難しい部分もあるため、企業側もサポートできるように準備しておくといいでしょう。

【3】従業員が休業したら報告書の提出も必要

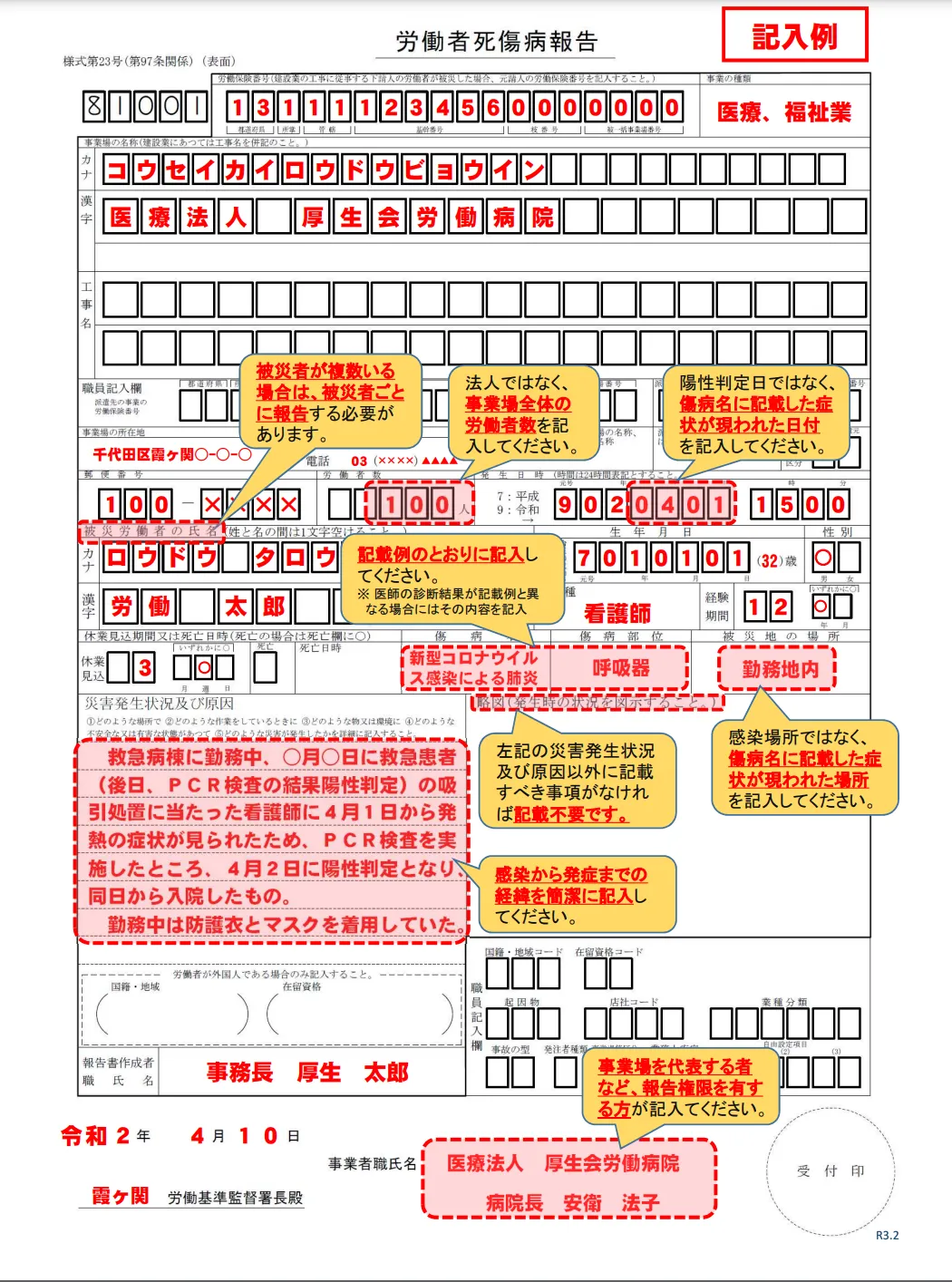

従業員が新型コロナウイルス感染症により休業した場合、企業側も「労働者死傷病報告」という書類を提出する必要があります。書類様式は、お近くの労働基準監督署で配布しているほか、下記のサイトからダウンロードも可能です。

▼参考資料はコチラ

厚生労働省「労働者死傷病報告(様式第23号)」

報告書の記入例は下記の通りです。

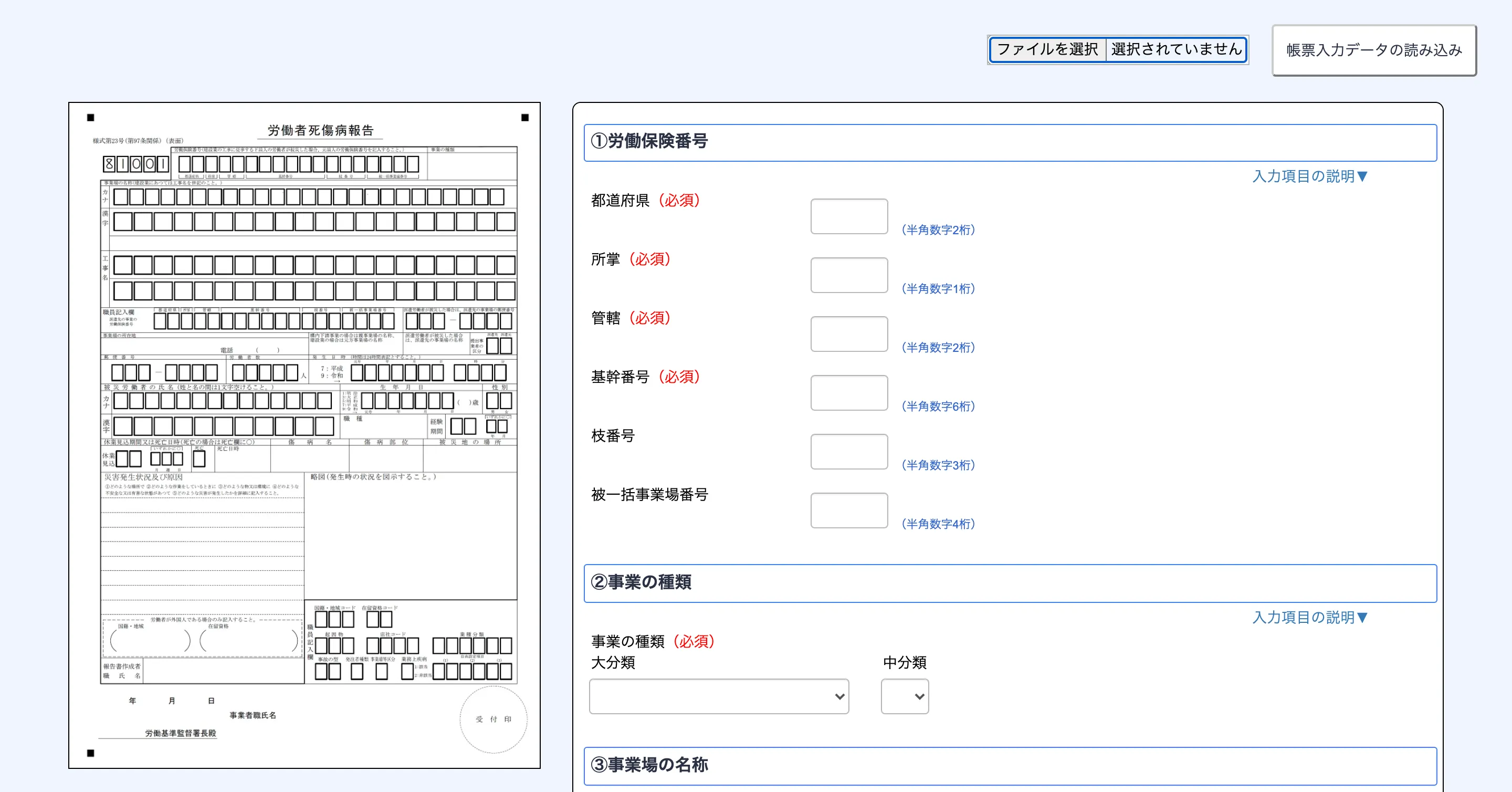

記入が難しい場合、厚生労働省が公式で提供している入力支援サービスもあります。支援サービスを活用すれば、指定された項目別に記入していくだけで報告書の作成が可能です。

出典:労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス

ミスや記入漏れも防げるので、ぜひご活用ください。

【4】必要書類を提出する

作成した請求書・報告書をそれぞれ、管轄の労働基準監督署へ提出します。請求書と報告書は、必ずしも同時に提出する必要はありません。記入が済んだタイミングで速やかに提出しましょう。

また提出に関しては、感染予防として郵送や電子申請を積極的に利用することをおすすめします。

従業員がコロナ労災を申請する場合に企業が対応すべきこと

最後に、従業員がコロナ労災を申請する場合に企業がすべき対応を解説します。

労災請求手続きそのものは、請求人が行なうものとされています。しかしながら、請求人が保険給付の請求、そのほかの手続を行なうことが困難である場合、企業側が請求書の作成をサポートする必要があります。

なお、事業主による助力については、労働者災害補償保険法施行規則 第23条で規定されています。

【 事業主の助力等について 】

第二十三条1 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。

とくに新型コロナウイルスの療養中は症状が強く出ていることもあり、申請手続きが困難な場合も予想されます。

その場合でも企業側が適切かつ速やかにサポートできるよう、従業員の情報・証明書をまとめておくなど、日頃から準備しておくといいでしょう。

まとめ

今回は、新型コロナウイルスによる労災申請についてご紹介しました。

万が一、従業員がコロナウイルスに感染してしまった場合には、医療業種や医療従事者でなくても労災申請が可能です。申請については従業員自身で行なう必要がありますが、企業側もサポートするよう法律で定められています。

いざという時に従業員の労災申請をスムーズに促せるよう、本記事でご紹介した基礎知識を参考にしてみてください。

▼関連記事はコチラ

新型コロナウイルス感染症対策 デルタ株についても解説!